はじめに

各校の精神看護学のカリキュラムを概観すると、看護基礎教育の中で認知行動療法を教授する比率が高くなっています。一方で、看護師免許を取得していない看護学部生が臨地実習で認知行動療法を実践することの障壁は高く、具体的には、免許未取得者が実践することの倫理的是非、対象者への負担、実践後の対象者のフォロー体制などが課題として指摘されています。

そのような背景において、本学の精神看護学では2年生前期から開講される精神看護学概論から3年生後期の精神看護学実習までを系統的に学修し、かつ、実践能力の向上につなげることができるよう、MerrillのID第一原理1)とGBS理論2)を活用した「臨床実践中心型カリキュラム」の考えのもと、認知行動療法理論を主軸としたカリキュラムを構成しています。

本稿では、その中から精神看護学援助論(2年生後期)ならびに精神看護学演習(3年生前期)の講義内容を紹介します。

講義紹介

1) 精神看護学援助論 ―2年生後期―

本科目では、統合失調症者に対する援助方法を、2コマ続きの2単元で教授します。

1単元目は統合失調症の概要と病態、統合失調症の治療について講義主体で展開し、援助方法を学修する前提知識を教授しました。2単元目は、1単元目の重要スライドの再提示を行ったうえで知識の定着を図り、統合失調症者を生物・心理・社会モデルを用いて捉え、統合失調症に対する看護、統合失調症者の家族に対する看護が網羅的に学習できるように構成しました。

2単元目の授業の冒頭では、MerrillのID第一原理に基づき、現実に起こりそうな『課題』(臨床タスク)として、幻覚が生じている場面と妄想が生じている場面についてアニメーションを用いて学生に提示しました(下記アニメーション参照)。前提知識を活用することで『活性化』を促します。

動画の視聴後、対象者にどのような看護実践が可能であるかを学生全員にGoogleフォームを用いて意見を求めました。学生から提出された意見を学生全員で共有したのち、『例示』として教員のデモストレーション動画を提示し(良い例と悪い例の2例)、それぞれの対応に対しての学生の意見を再度集約・共有し、看護ケアの解説につなげます。『例示』として良い例と悪い例を提示しそれぞれで意見集約する過程は、『例示』と『活性化』を繰り返しながら講義展開している状況であると言え、学生の『例示』の理解を強めることができたのではないかと思います。また、幻覚や妄想の場面だけでなく、統合失調症の病識が欠如した対象者への看護、家族に対する看護などについても単元内で取り上げ、病識が欠如した対象者への看護では、実際に学生が臨地実習で認知行動療法理論を活用した実践例を画像で共有し、解説を行いました。

『応用』では、事後課題として講義と別事例を提示し、学生個人が講義で学修した内容を一般化して看護ケアを検討します。後日、模範解答として教員のデモストレーション動画を閲覧してもらうことで、振り返る機会を与えました。

講義後に学生を対象としてアンケート調査を行い、学生からの評価は概ね良好でした。授業設計の不備は低く、かつ、内発的動機づけが高く、認知負荷との関連性があることが明らかにされました。

認知負荷とは、人間に備わっているワーキングメモリの容量を超えて負荷がかかってしまう心的活動量を指します。学習をデザインする者は、過度に負荷をかけない情報量(教授内容や量)を考慮する必要があり、ワーキングメモリに適度な学習負荷がかかると、学習の促進につながるとされます。本講義のアンケート結果は、授業設計が適切であり(講義で教授する内容や情報量が適切)、学生が講義に対して主体的に参加することができ、学生にかかる負荷が過度になっていないことを示しており、学習デザインとして良いものであったと考えます。

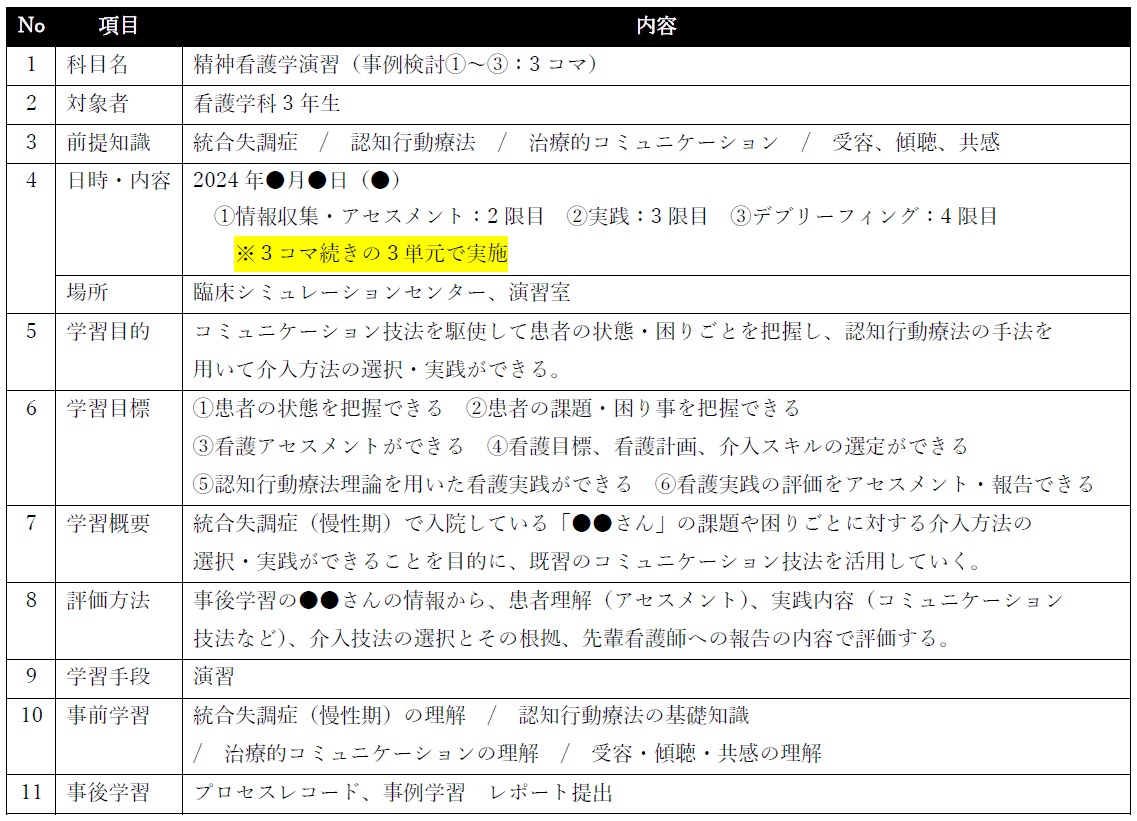

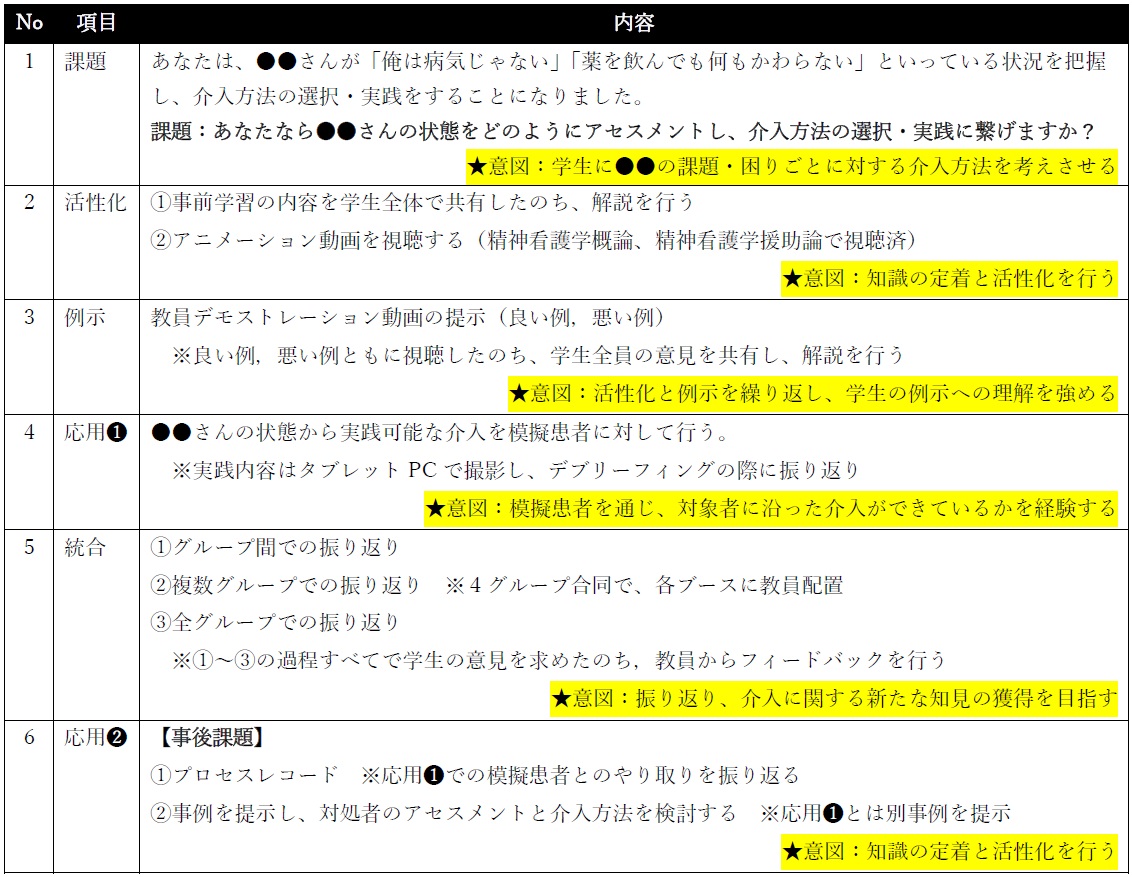

2) 精神看護学演習 ―3年生前期―

本科目では、精神看護学概論ならびに精神看護学援助論で学修した内容を統合し、認知行動療法理論を用いて統合失調症者に対する看護ケアを模擬患者に対して実践しました。精神看護学援助論で既習の「病識欠如の慢性統合失調症者の拒薬」の場面を設定し、3コマ続きの3単元で教授するシミュレーション演習としました。本演習を行うための前提知識としての事前課題(復習)や『応用』に位置付けられる事後課題は、すべて実際に臨地実習で使用する記録用紙を活用する形で提示しました。なお、シミュレーション演習での模擬患者は、精神看護に精通した実習施設の管理者もしくは実習指導者などにご協力いただき、リアリティのある演習場面を構築しました。

1単元目は、情報収集・アセスメントの時間に設定しました。MerrillのID第一原理の現実に起こりそうな『課題』(臨床タスク)として、提供事例の当事者に対する看護ケアを検討しました。学生は取得した情報をセルフケア理論に基づいて作成された記録用紙にまとめ、病態アセスメントを行い、実践できる看護ケアの検討につなげました。『活性化』の段階では、事前課題を共有したのち、教員が知識を補完し、『例示』では、精神看護学概論ならびに精神看護学援助論で既習のアニメーションならびに教員デモストレーション動画を再視聴することで、対象者に対する具体的な実践方法を学修する機会としています。

2単元目は介入です。1単元目に検討した看護ケアを模擬患者に実践する『応用』としました。模擬患者への実践は、5〜6人を1グループとして構成し、実践者2名、記録者2名、観察者1~2名として行いました。記録者1は、実践前に大判模造紙に患者の状態(アセスメント)、実践計画(介入方法)を記載し、実践中には実践した内容(コミュニケーション)、選定したスキル(方向性)、先輩看護師への報告内容、実施後には実践の根拠、評価・振り返りを記載するように指導しました。記録者2は、実践内容をタブレットPCで撮影しました。

3単元目はデブリーフィングとし、まず各グループで2単元目の実践内容である撮影動画を閲覧し、振り返りを行い、大判模造紙を完成させる作業を行いました。その後、『統合』の段階として、16グループを、1ブース4グループの4つのブースに分け、各ブース内で実践内容を共有し、学生同士で意見交換を行い、教員からのフィードバックにつなげています。各ブースでのデブリーフィング後に、全体共有を行っています。

3コマ続きの演習終了後、『応用』として事後課題を設定しました。事後課題では、2単元目で実践した模擬患者とのコミュニケーションをプロセスレコードとして完成すること、さらには、精神看護学援助論の際と同様、演習とは別の事例を提示し、根拠を含めた介入方法の検討を行ってもらい、知識の再定着を図りました。

精神看護学援助論の時と同様、講義後にアンケート調査を実施しました。学生からの評価は「知識の向上につながった」「自己の課題が明確になった」など概ね良好でした。「学習理解の促進」と「シミュレーション学習デザインの反映度3, 4)」は正の相関関係にあり、シミュレーション学習は有用であった可能性が示唆されました。しかし、学習理解の促進はみられたものの、学習負荷が大きいという結果になりました。

臨床実践中心型カリキュラムの授業実践の省察

精神看護学では、実践力の向上をめざした精神看護学援助論ならびに精神看護学演習を構築するため、MerrillのID第一原理とされる現実に起こりそうな『課題』(臨床タスク)、『活性化』、『例示』、『応用』、『統合』のエッセンスを構造化する形で講義を展開しました。

精神看護学援助論ならびに演習の講義で学生からの評価が高かった理由として、現実に起こりそうな『課題』(臨床タスク)の配布資料だけでなく、アニメーションを用いて提示したことにより視覚的に状況を把握しやすかった点があげられます。当事者の状況が理解しやすい環境は前提知識等を含んだ既習内容を学生自身が『活性化』しやすいことが予想され、さらには、教員が実践するデモストレーション動画を『例示』として閲覧することで、具体的な実践方法の理解が深まり、学生が実践する『応用』につなげることができたといえます。学生が理解可能な講義は学生の興味・関心を引き出すだけでなく、主体的な講義参加につながる可能性があり、そのような構造化された講義での『統合』の段階では、学生同士の意見交換や教員からのフィードバックにより、主体的な学修機会に対する振り返りから新たな知見を得られ、さらに講義への理解が進んだ結果、学生の講義評価を高めることにつながった可能性が考えられます。

一方、精神看護学演習では課題量が多く、一概には言えませんが、そのような学修環境が学習負荷を高める結果になった可能性があり、次年度以降は課題内容を精選していく必要があると感じています。

1) 稲垣忠,鈴木克明編著:授業設計マニュアル Ver2.p.176,北大路書房,2015

2) SCHANK RC, BERMAN TR, and MACPHRSON KA: “Learning by Doing”. Instructional-Design Theories and Models: A New Paradigm of Instructional Theory Volume II, Reigeluth CM (ed), p.161-181, Routledge, 1999

3) Jeffries PR & Rizzolo MA: Designing and Implementing Models for the Innovative Use of Simulation to Teach Nursing Care of Ill Adults and Children: National, Multi-Site, Multi-Method Study National League for Nursing and Laerdal Medical, 2006, 〔https://www.nln.org/docs/default-source/uploadedfiles/professional-development-programs/read-the-nln-laerdal-project-summary-report-pdf.pdf〕(最終確認:2024年7月26日)

4) 伊藤朗子,冨澤理恵,山本直美他:シミュレーション教育を用いた基礎看護技術演習の評価.千里金蘭大学紀要 12:51-59,2015

_1701994343947.png)

」サムネイル2(画像小)_1655700691661.png)