日本の医療専門職の資格取得前教育に専門職連携教育(Interprofessional Education 以下IPE)必修化の流れが形作られています。しかし看護教員の方々からIPEの実施が難しいという声もよく耳にします。

そこでIPEを始めたい、始めて見たけどうまくいっている感じがしないという教員のみなさまに、考え方と方策をご紹介する5回の企画を考えました。ぜひトライしてみようと思っていただけたら嬉しいです。

企画:酒井 郁子

(千葉大学大学院看護学研究院附属専門職連携教育研究センター センター長・教授)

千葉大学のIPEカリキュラムの概要

「亥鼻IPE」と「亥鼻IPE」が育成する人物像

千葉大学では、2007年から、医療系3学部(医学部・看護学部・薬学部)による専門職連携教育を開始しました。3学部のキャンパスが立地する地名をとって「亥鼻(いのはな)IPE」と呼んでいます。

亥鼻IPEは、参加学部の必修科目として位置づけられており、段階的かつ総合的な教育プログラムです。これは、専門職連携にかかわるコンピテンシーは、自律した医療系専門職にとって必須であり、確実に育成することが医療系高等教育機関の責務という考えが基になっています。2017年からは、工学部の医工学コースの3年次学生が亥鼻IPE・Step1(後述)に参加するようになり、より多様な観点から患者中心の医療を学習できる場へとして発展しています。

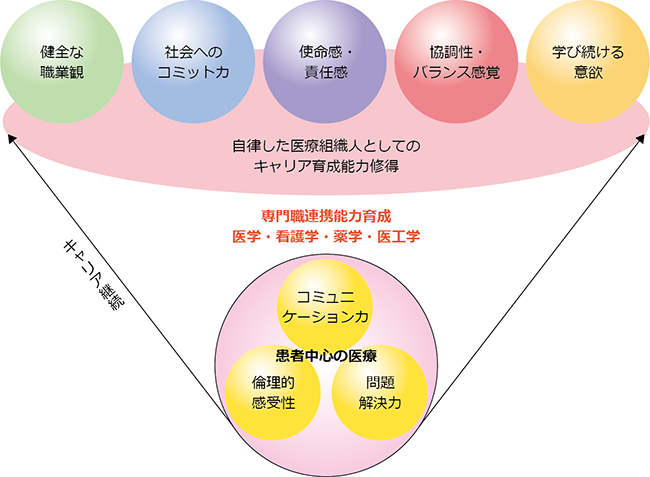

亥鼻IPEが育成する人材像を図1に示します。患者・サービス利用者を中心としたコミュニケーション能力や倫理的感受性、問題解決能力等の専門職連携実践にかかわるコンピテンシーを備えた上で、健全な職業観を持ち社会にコミットできる力、使命感や責任感、協調性やバランス感覚、学び続ける意欲等をもち、自らのキャリアを継続的に発展させることのできる資質・能力の開発を目指しています。

「亥鼻IPE」のカリキュラムの実際

「亥鼻IPE」のカリキュラムの内容と各Stepにおける学習到達目標

亥鼻IPEでは、学習成果として育成しようとしている専門職連携実践能力を、以下の6つに整理しています。

1.チームの目標達成のための行動

2.チーム運営のスキル

3.チームの凝集性を高める態度

4.患者を尊重した治療・ケアの提供

5.プロフェッショナルとしての態度・信念

6.専門職としての役割遂行

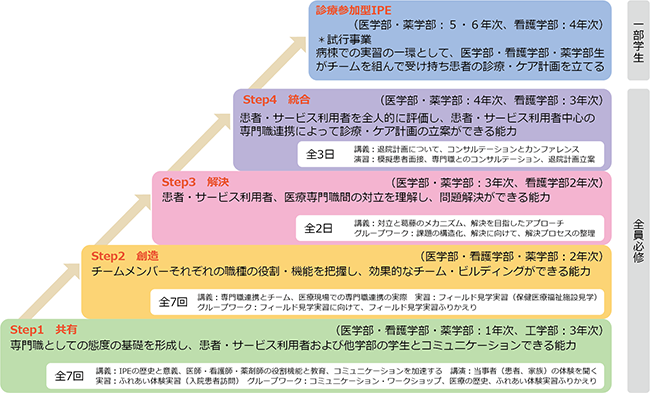

亥鼻IPEのカリキュラムは、6つの専門職連携実践能力を段階的に修得できるよう、4つのStepから構成されており、それぞれに学習到達目標を設けています。亥鼻IPEのカリキュラムの構造を図2に示し、専門職連携実践能力と各Stepの学習到達目標を表1に示します。

| 専門職連携連携実践能力 | Step1 | Step2 | Step3 | Step4 |

| 専門職としての態度の基礎を形成し、患者・サービス利用者および他学部の学生とコミュニケーションできる能力を身につける。Step1の終了時、学生は以下のことができる。 | チームメンバーそれぞれの職種の役割・機能を把握し、効果的なチーム・ビルディングができる能力を身につける。Step2の終了時、学生は以下のことができる。 | 患者・サービス利用者、医療専門職間の対立を理解し、問題解決ができる能力を身につける。Step3の終了時、学生は以下のことができる。 | 患者・サービス利用者を全人的に評価し、患者・サービス利用者中心の専門職連携によって診療・ケア計画の立案ができる能力を身につける。Step4の終了時、学生は以下のことができる。 | |

| Ⅰ.チームの目標達成のための行動 | チームの取り組みと成果を説明できる | チームの目的達成に向け、自分の行動を調整できる | チームの目標達成のために、チーム内の対立を解決できる | チームの目標達成のために、チーム状況を評価し、自己の実践を決定できる |

| Ⅱ.チーム運営のスキル | チームメンバーそれぞれの専門領域の役割機能を理解し尊重できる | チームづくりに必要な基礎知識とスキルを理解し、自分のチームに活用できる | 対立及び対立の解決について説明でき、チームで生じている対立に気づくことができる | チームメンバーの専門性の特徴や限界に基づいてチームメンバーと協力できる |

| Ⅲ.チームの凝集性を高める態度 | チームメンバー、他の専門職及び教員と肯定的なコミュニケーションをとることができる | 他の専門職や教員、チームメンバーと、 チームの目標達成のために有効なコミュニケーションをとることができる | 患者・サービス利用者の治療ケアのあり方について、チームメンバーと率直に話し合うことができる | チームメンバーおよびかかわる多様な専門職と、良好な人間関係のもと、話しやすい雰囲気を作ることができる |

| Ⅳ.患者を尊重した治療・ケアの提供 | 患者・サービス利用者とのコミュニケーションから、患者・サービス利用者の体験と希望を理解できる | 医療福祉サービスおよび行われているケアを患者・サービス利用者の自律および自立の観点から説明できる | 複数の問題解決案の中から、患者・サービス利用者らの意思を尊重した最も良い方法を、チームとして選択できる | 患者・サービス利用者への全人的評価に基づいた退院計画を、チームとして立案できる |

| Ⅴ.プロフェッショナルとしての態度・信念 | 専門職として成長するために何が必要かを考えることができる | 実際に行われているケアの根拠と理由を(説明を受けて)理解できる | 学生の立場から専門職としてあるべき姿を考えることができる | 専門職及び教員の支援を受けて、最新の専門知識を退院計画に反映できる |

| Ⅵ.専門職としての役割遂行 | チームの目標達成のために自己の責任を果たすことができる | 医療、保健、福祉の場における各専門職の役割機能を説明できる | 学生として現在保有している専門的知識と判断に基づいて、チームメンバーに意見を述べることができる |

自職種の専門的知識や技術を用いてできることの範囲および課題を学生の立場から説明できる |

Step1「共有」は、「専門職としての態度の基礎を形成し、患者・サービス利用者および他学部の学生とコミュニケーションできる能力」を学修するステップです。患者やサービス利用者とふれあう体験、コミュニケーション・ワークショップ、今後の学習の基礎となる数々のグループワークが組み込まれています。

Step2「創造」は、「チームメンバーそれぞれの職種の役割・機能を把握し、効果的なチーム・ビルディングができる能力」を身につけるステップです。中心となるのは、地域の病院・クリニック、薬局、高齢者施設等を含む、保健・医療・福祉現場における見学実習です。

Step3「解決」は、「患者・サービス利用者、医療専門職間の対立を理解し、問題解決ができる能力」を学ぶステップです。事例を用いて、医療現場で生じる対立を分析して課題解決に取り組み、対立と解決のプロセスを体験します。

Step4「統合」は、「患者・サービス利用者を全人的に評価し、患者・サービス利用者中心の専門職連携によって診療・ケア計画の立案ができる能力」を修得するステップです。Step1 から積み上げてきた IPE に関する学びと、それぞれの専門分野の学びを統合し、模擬患者との面談や専門職のコンサルテーションを活用しながら退院計画の作成に取り組みます。

亥鼻IPEには、必須科目の他に、Step4修了者が選択できるプログラム、診療参加型IPE(クリニカルIPE)があります。クリニカルIPEは、臨床の現場において実際の患者を対象に学部混成チームで実践できることを目指したIPEです。2015年からトライアルで導入しています。

「亥鼻IPE」の基本原則-グランド・ルール

亥鼻IPEでは、効率的にお互いが学び合える学習環境を構築するために、グランド・ルールを制定しています。学生も教員も、亥鼻IPEにかかわるすべての人が以下のグランド・ルールを心に留め確認しながら行動しています。

亥鼻IPEでは、患者・サービス利用者中心という理念のもと、お互いの能力を発揮し、学び合うという姿勢をもち、お互いの行動や役割に関心を注いで、目標到達に向けて協力し合う。

・チームの目標を明確にし、関連する情報を共有する

・チームメンバーそれぞれの専門性や長所を活かし、補い合って、あきらめずに取り組む

・一人ひとりが積極的に発言・行動し、チームに貢献する

・自分たちにしかわからない専門用語は避けるか、説明する

・お互いの発言をよく聴き、感じ良く話し合う

・対立や葛藤を回避せず、お互いの考えを確認しながらチームの合意を形成する

「亥鼻IPE」の学習の特徴

1)学部混成グループワークによる協働学習

他領域の学生と助け合い学び合う体験からメンバー間の信頼を築き、連携する能力を修得します。

2)体験学習

患者・サービス利用者、保健医療福祉専門職との交流による体験を通して学部混成チームで協力して学習目標を達成する過程で連携に関する能力を身につけます。

3)ふりかえり学習によるリフレクション

学習での体験を一過性のものにせず、内省により自らの考えや行動の変化を自覚することは、自律した保健医療専門職にとって不可欠な能力として重視しています。

4)多様な教育の方法

亥鼻IPEでは複数の場や方法で教育を行っています。Step1・Step2・Step3では主に教室の場におけるIPE、Step4では模擬患者面接を組み入れたシミュレーションラーニングによるIPE、臨床実習の場においては診療参加型IPE(クリニカルIPE)を行っています。また、反転授業を取り入れ、COVID-19以前から集合での講義を漸次減らしてきました。創造的で有意義な協働学習にするために、学習に必要な知識の獲得は事前に完了させる取り組みをしてきました。COVID-19の影響もあり、2021年は全ての講義を動画視聴に切り替えました。

「亥鼻IPE」の学習効果評価の構造

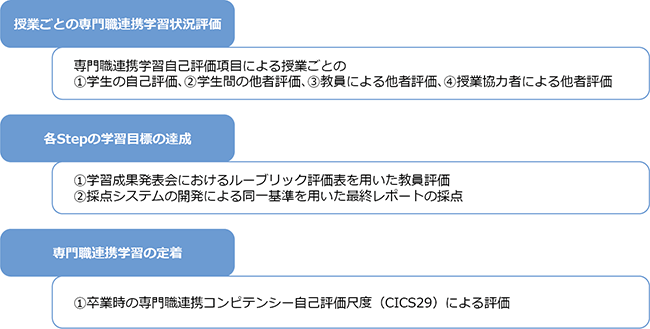

亥鼻IPEには、図3に示す学習成果評価の構造があります。亥鼻IPEルーブリック評価表、CICS29は、千葉大学が開発した評価ツールです。

「亥鼻IPE」の運営

亥鼻IPEは、Step1~Step4を1年次~4年次まで(看護学部のみ3年次)で必修科目としているため、250名~350名の学生×4学年という大規模なIPEです。亥鼻IPEの運営業務は、看護学研究院附属専門職連携教育研究センター(Interprofessional Education Research Center:IPERCと略称)が担っています。センター長をはじめ、特任教員および各学部の兼任教員がコアメンバーとなり、学習成果の評価データを基に改善点を抽出し、討議を重ねて合意形成し、次年度のプログラムを決定しています。

実際の授業を担当する教員は、各学部から授業担当教員として参加し、学部混成の教員チームを組んで各授業を担当します。各Stepの最終日に行われる学習成果発表会では、評価担当教員が学部混成で出席し、ルーブリック評価表を使用して学習成果の評価を行います。担当教員へのFDについては、各Stepごとに開催していました。COVID-19の感染拡大により、オンライン会議システムを用いたFDと、作成したFD動画の視聴およびFD資料の通覧を依頼し質疑に回答する方法に変更し実施しています。

COVID-19と「亥鼻IPE」

COVID-19の感染拡大は世界のIPEに影響を与えており、IPEはオンライン授業への移行を余儀なくされました。IPEではグループワーク等の協働学習は必須であり、千葉大学は学習機会の保障を念頭に、オンラインでの大規模な亥鼻IPEについてIPERCが主導して方法を模索し、状況に合わせて対応してきました。使用できるメディアの使用環境の整備状況に合わせ、オンデマンド型と同時双方向型のメディア授業で協働学習および体験学習を実施してきました。

グループワークについては、同時双方向型メディア授業の環境が整うまでは、ラーニングマネジメントシステムの千葉大学Moodleを使用し、オンデマンド型でグループワークを実施しました。アクセスの集中を回避するため、グループワークのテーマごとに一定の学習期間を設定しました。同時双方向型メディア授業を可能にする環境が整ってからは、千葉大学Moodleに加え、Google Workspace、Microsoft Teams、Zoomといった複数のツールを活用してオンラインで協働学習を実施しています。

体験学習については、次のように変更しました。

Step1の「患者やサービス利用者とふれあう体験実習」は、2020年は在宅療養者の協力を得てメールインタビューを行い、2021年は2つの病院の協力を得てオンライン会議システムを使った入院患者へのインタビューを実施しました。

Step2の「専門職の職場見学」は、2020年は専門職へのメールインタビューを行い、2021年はオンライン会議システムを使った専門職へのインタビューを実施しました。Step4の開講時期にはオンライン会議システムの利用が可能となり、オンラインで「模擬患者面接」「複数の医療専門職へのコンサルテーション」を実施しました。

クリニカルIPEについては、2020年は実施の方向で打合せは進みましたが直前で感染拡大により中止となりました。2021年は感染状況と附属病院の実習受け入れ状況により、規模を縮小しての実施が叶いました。

亥鼻IPEは、COVID-19の感染拡大の影響下にあってもコンテンツを変えることなく、授業方法を環境に合わせ今出来ることを探り工夫し変更することで、諦めずに、実施してきました。学生、教員、関係者の甚大な協力と創意工夫および努力でCOVID-19の感染による影響に対応しており、それは今も継続しています。2022年度は、感染状況に合わせて、引き続き感染対策を施しながら、対面授業とメディア授業を併用し運営する予定です。

「亥鼻IPE」の発展

千葉大学医学部附属病院では、2020年に亥鼻IPEから継続したIPEプログラムの開発に着手しました。IPERCは、新人職員研修あり方検討および現任IPEプログラム開発のための検討会に参画しています。2022年4月には、全ての新人職員を対象にして専門職連携実践能力の獲得を目指した合同研修を実施します。

_1701994343947.png)