この1年も、あっという間に四季が巡って師走となりました。何かにつけて慌ただしい時期でもありますが、クリスマスや大晦日、そして新しい年が迫るにつれて気持ちが徐々に高まっていく昂揚感は、まさにこの季節にしか味わえない一種独特のものですよね。

その一方で毎年12月の半ばになると、ふとワタクシは透き通る寒空の向こうへ描き出すように思い出すのでした。そう言えば「先生」がこの世を去ったのも今頃で、おとむらいの現代史はそこから大きく変わり始めたのだなあ……と。

東洋のルソー

なんだか冒頭から出来の悪いJポップの歌詞みたいな書きっぷりで、それこそ泣く子も黙る南江堂のYさん1)から「これはコラムであって、ポエムじゃないんですからね! そもそも先生って誰!?」と鋭いツッコミを受けそうですが、実を言うと先生には会ったこともなければ教えを受けたこともなく、会話を交わしたことすらありません。だって、120年以上も前にお亡くなりになっているのですから。そもそも同じ時代に生きていたとしても、おいそれと会えるかどうかというほどの大先生なのですよ。

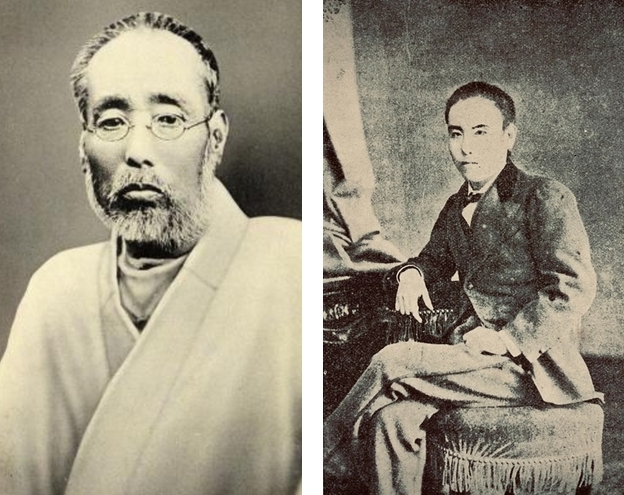

まあ、後世に伝わっているエピソード2)は相当にブッ飛んでいて、おまけにどこへ行くにも半纏や浴衣をひょいと羽織って酒徳利を手に携えていくようなお方だったということですから、仮にワタクシがふらりと訪れても「どこの馬の骨かも知らんが、とりあえず上がりなさい」と言ってくれそうではありますが。とりあえず、在りし日のお姿を以下に掲げておきましょう。

その先生こそ、「東洋のルソー」として知られる中江兆民(なかえ・ちょうみん、1847-1901)。思想家にして政治家、はたまたジャーナリストにして実業家という多彩な顔を持つ兆民は、土佐藩の下級武士の家に生まれ、長崎で蘭学やフランス語を学んでいたときには故郷の先輩である坂本龍馬とも親交を深めていたのだとか。

時代が江戸から明治に替わると新政府が派遣した岩倉使節団の一員としてフランスに留学し、帰国後は自由民権運動を率いる中心人物として活躍。近代の政治・哲学・教育・芸術などの幅ひろい分野に強い影響をもたらしたフランスの啓蒙家、ジャン=ジャック・ルソー(1712-1778)の思想を初めて日本に紹介したことに加えて、東京外国語学校3)の校長を務めたことでも有名です。そうそう、ついこの前に衆議院議員総選挙が行われましたよね。中江兆民は1890年(明治23年)に行われた第1回目の総選挙で大阪4区から出馬し、とりわけ貧困や差別に喘いでいた人びとからの幅ひろい支持を得て、断トツでトップ当選を果たしたなんていうエピソードもあるんですよ4)。

このように、中江兆民は明治時代の世相と文化を彩る偉人の一人ではあるのですが、おそらくほとんどの方々にとっては「どこかで聞いたことがあるかも……」といった知名度に留まるかもしれません。その一方で、ワタクシが思わず先生と呼んでしまっているように、少なくともおとむらいの世界では超重要人物。冒頭で「おとむらいの現代史はそこから大きく変わり始めた」と述べたのも全く大げさではない歴史的な事実なのです。それでは、兆民先生はいったい何をしたのかというと……。

さあ困った!

……実は、「何もしていない」のです。

あっ、そこのアナタ! あまりにも拍子抜けしてしまったのはよく分かりますが、ここでブラウザを閉じないでくださいね。ちゃんと続きがありますから! 何もしていないというのにも理由があるんですよ。

中江兆民はフランス仕込みの人権思想を日本に導入した思想家であっただけでなく、「余は断じて無仏、無神、無精魂、則ち単純なる物質的学説を主張するのである」5)なんて言い切っちゃうほど、かなり徹底した無神論・無宗教の考えを持っていました。したがって、宗教だけでなく葬儀もお墓も、完全に無用とまでは言わないものの、「そんなものは無くても全く構わないし、特定の宗教に基づく葬儀などまっぴらゴメンだ!」という立場だったのです。おとむらいの歴史を変えたなんてワタクシが言ってしまったものだから、さぞかし兆民先生が何か画期的な葬儀のやり方を編み出して……と思われた皆さん、ごめんなさい。

でも、中江兆民の死と葬儀がその後の葬儀のスタイルに極めて強い変化をもたらしたのは本当なんです。中江兆民は晩年に病魔に侵されてしまい、医師から「あと1年半ほどしか……」6)と宣告されてしまうのですが、残念ながらその宣告から1年も経たない1901年(明治34年)12月13日に、満54歳でこの世を去りました。さあ、困ったのは遺された人びとです。兆民とは自由民権運動をともに貫いた同志であり、「板垣死すとも自由は死せず」の言葉で有名な板垣退助(1837-1919)などは「11月14日に見舞った際に、無宗教の遺言がある事を夫人から相談され、死後のことは妻子の情にまかせてはどうかと忠告」7)したのですが、そんな願いも兆民先生は頑なに拒んだまま逝ってしまったのですから。

故人の遺志は尊重したい。けれども遺された人びとにとっては、このまま何もせずに旅立たれてしまうのは忍びないし、呆気なく「じゃあね」と言われても……というわけで、遺族や友人、そして弟子の書生たち8)は一同そろってウンウンと唸りながら考えました。さて、その結果はどうなったのでしょうか。

ところがどっこい! 今回はこれにて打ち止めとして、続きはCMの後で……じゃなかった、年明けの次回でまた……ということに致しましょう。Yさんから「またこんなにダラダラと長くして! このあたりでストップして2回に分けなさい!」とお叱りが入ったわけでは決してありませんよ。えっ、ただ怠けているだけだろう、ですって? いや、それはその……何はともあれ、今年もワタクシのコラムをご愛顧いただきありがとうございました。読者の皆さま、どうぞよいお年を。

2)そのブッ飛びエピソードだけをまとめた『中江兆民奇行談』(岩崎徂堂:、大学館、1901)という本が出版されているほどです。たとえば本文では「どこへ行くにも半纏や浴衣を」と書きましたが、半纏(というかドテラ)で国会議事堂に登院した代議士なんて、憲政史上おそらく中江兆民ただ一人でしょうね。

3)現・東京外国語大学。

4)ただし東京外国語学校の校長は当時の文部省の方針に反発して、また代議士は同僚議員の裏切りによって政府の予算案が可決されてしまったことに憤激して、それぞれ就任から1年も経ずに辞職してしまいました。立場にしがみつかない潔さというか、在野を重んじる気骨の持ち主であったことがうかがえます。

5)中江兆民:中江兆民全集,第10巻,p.235,岩波書店,1986

6)この医師の宣告からわずか数ヵ月の間に、兆民は自らの思想や死生観を述べた『一年有半』および『続一年有半』(ともに、博文館、1901)という2冊の本を朦朧とした意識に抗って精力的に書き上げたのですが、ご覧の通りこれらの題名は医師による「あと1年半ほど」という宣告に由来しています。

7)村上興匡:中江兆民の死と葬儀,東京大学宗教学年報,Vol.19,pp.1-14,2002

8)中江兆民のもとには数多くの弟子が集いましたが、かの大逆事件で有名な幸徳秋水(1871-1911)もその一人です。