前回のコラムで「思い入れのある霊柩車」や「私の大好きな霊柩車」などと書いたので、なぜそんなに霊柩車にこだわるのかと不思議に思った読者の方々がいるかもしれません。何を隠そう実は私、ほぼ毎日のように霊柩車を運転していた時期があったのです。

人類学者というのは職業として少しばかり矛盾したところがあって、運よく就職できたとしても、授業も会議もなく調査だけをやっていればかまわないという夢のような大学はほとんどないのが実状。というわけで、だいたいの人類学者は就職前の大学院生のときに行う集中的な調査が人生でもっとも長いフィールドワークになるのですが、私の場合は院生時代のほとんどの間、とある葬儀屋さんに弟子入りして過ごすという生活を送っていました。

覚悟を決めて自分から潜り込んだものの、弟子入りした当初はもう「ココハドコ? ワタシハダレ?」の状態。それでも周囲の人びとに助けられて、ド素人が死という出来事に、そしてご遺体に毎日接する人間になっていくというプロセスを経験することができました。それは笑いあり涙ありのドタバタの日々であったのですが、いつも私のよき相棒だったのが、あのデカくて黒い車だったなあ……なんて思い出しつつ、今回も霊柩車の話を。

アレがコレに?

葬儀屋さんに弟子入りして、まだそれほど経っていないある日のこと。さしたる仕事もできない私は倉庫に積まれている葬具をせっせと手入れしたり、車庫に停めてある霊柩車を洗ったりすることしかできませんでした。そんなとき、霊柩車の黒々と光る車体を拭きながら、私はふと思ったのです。霊柩車って、いつからあるんだろう……と。

当然、霊柩車も自動車ですから、その歴史は日本における自動車の発展史とそれなりに重なっているはず。調べてみると、日本初の国産ガソリン自動車が製造されたのが1907年(明治40年)、そして自動車の大量生産の出発点である米国フォード社のモデルTが発売されたのが1908年(明治41年)。自動車が一般市民の手に届く時代が来るのはずっと後の話ですが、少なくとも「自動車というものがある」と日本人が知ったのは、明治時代の後期あたりと言って差し支えないと思われます。

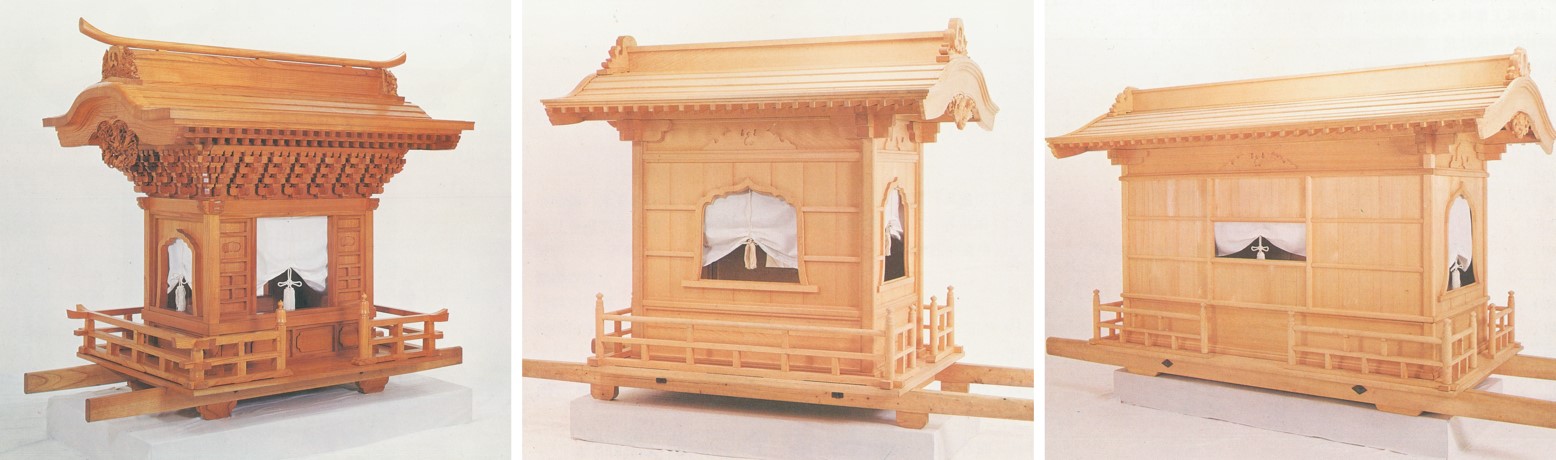

さてさて、いったんここで第6回に掲載した「野辺送りで輿をかつぐ」、そして「ある葬列の光景」の写真をご覧いただけますでしょうか。昭和の高度成長期ぐらいまで、葬儀のハイライトはこれらの写真のように輿(こし)に乗せた亡骸を中心に皆でゾロゾロと歩くこと、すなわち葬列であったという話をしましたね。ちなみに輿にもいろいろなタイプがあって、それこそ地域ごとで異なるものではありますが、その一般的なデザインを下に掲げておきましょう。

さあ、ちょっと忙しいですが、お次は第7回に掲載した写真をご覧ください。右側にあるのは……日本で長らく主流であった宮型霊柩車。ここで、「あれ、何だかどことなく似ているかも」と察した読者もおそらくいるのでは。つまり、この宮型霊柩車というのは輿をデン! と荷台に乗せたデザインとも言えるのです。自動車とは要するに、人力だと遠く離れた場所までエンヤコラと歩いたり、または重いものをヨイショと乗せて担いだりしなければならないのを、労力を費やすことなく便利に早く移動するための道具。自動車という新しい文明の利器が登場して「自動車に輿を乗せたら、あんな重いものをヒイヒイと担がなくてもいいんじゃないか」というアイデアを誰かが思いつくのも、自然な流れかもしれません。

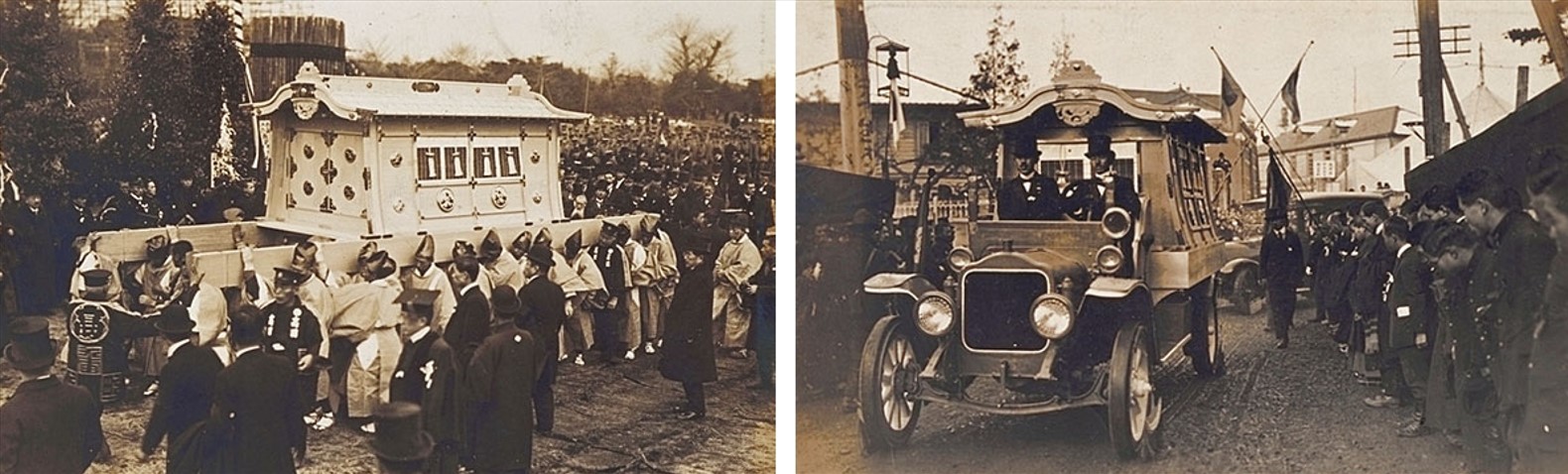

たとえば以下の写真は、早稲田大学の創立者にして内閣総理大臣を2度にわたり務めた大隈重信の葬儀。大正11年(1922年)に逝去した際、まずは大隈邸でしめやかに葬儀が行われ、その後は国葬ならぬ「国民葬」が日比谷公園で執り行われました。参列した市民の数はなんと約30万人に上り、その葬列の沿道には多数の市民が別れを惜しむように延々と並んでいたそうですが、写真をよく見ると自動車の後部に大きな木枠で荷台を造り、その上に輿を乗せているのがわかりますね。

ハイカラ時代のハイブリッド

し・か・し! コトはそう単純ではありません。先ほどの大隈重信の葬儀で用いられていたのはあくまで自動車+輿の素朴な足し算、つまり「荷台に輿を乗せただけの自動車」であって、両者をひとつに融合させた自動車×輿の掛け算とも言える現在の霊柩車とは微妙に異なるという見方もできるからです。

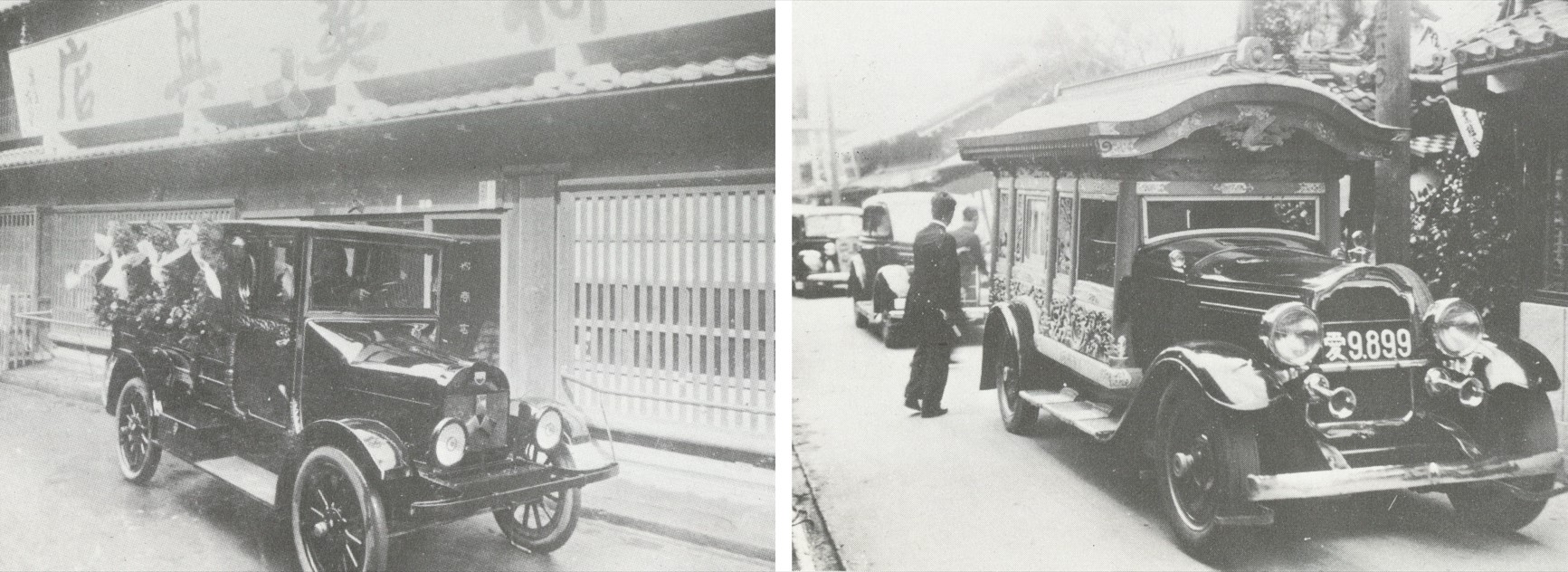

それでは、日本初の霊柩車はいったいいつ頃に登場したのか。これについては諸説あるものの、すでに東京では1915年(大正4年)の時点で使われていたと思わしき記録が見られる他、1917年(大正6年)から1919年(大正8年)にかけて大阪と名古屋の葬儀社がそれぞれ米国から「ビム号」という名の霊柩車を輸入した記録が残されており、これが日本で最初の霊柩車と言われています。

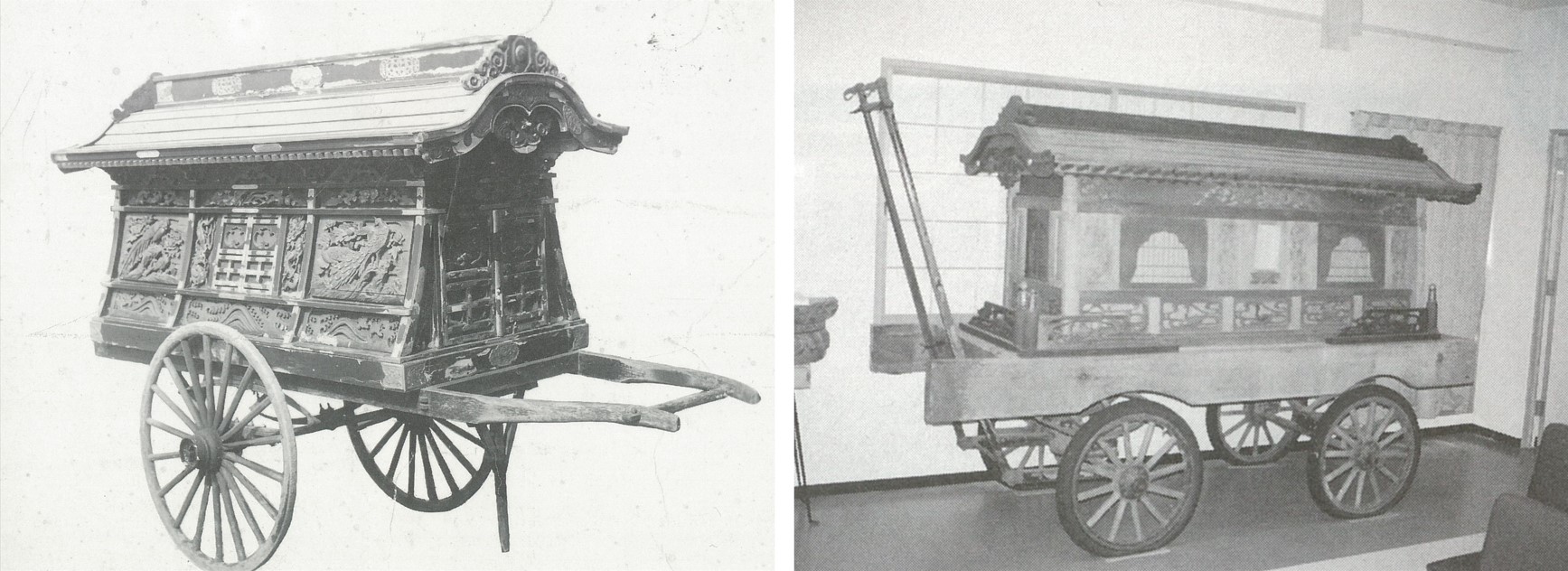

写真の左側が上に述べたビム号で、右側が1931年(昭和6年)頃にビム号と同じく米国から輸入されたフォード・リンカーンを改造したものです。大隈重信の葬儀よりも前に輸入されていたビム号も、それから少し時を経た時代のリンカーンも、どちらも単に輿を荷台に乗せたものではなく、もう輿のデザインが完全に車体と融合していて、紛うことなき自動車×輿=霊柩車のデザインになっていることが見て取れるでしょう。この事実をいったいどのように考えたらよいのか……。もちろん、自動車の荷台に輿を乗せるタイプと、自動車と輿のデザインがひとつに融合したタイプの両方が最初は混在していて、「霊柩車のご先祖さまにもいろいろあったということですね」としてチャンチャンと一件落着にしてもよい話ではあります。しかし、ここで終わらせてはフィールドワーカーの矜持が許しません。実を言うと、霊柩車の原型として輿以外にもう一つ考えられるものが存在します。それが、下の写真にある「棺車(かんしゃ)」です。

輿は複数の人間が肩に担ぎますが、棺車は肩に担ぐのではなくゴロゴロと車で引く、言わば霊柩人力車として位置づけられるもので、霊柩(自動)車が登場する前には輿よりも頻度は若干低いものの、しばしば用いられていました。この棺車もまた、おそらくは宮型霊柩車という超絶的なデザインをひねり出したアイデアの源泉となったことが強く推測されます。つまり霊柩車というのは「輿からの進化」と「棺車からの進化」という、複数の流れの上に成立していると考えられるわけですが、いずれにしてもこの宮型霊柩車を編み出した昔の葬儀屋さんってスゴいと思いませんか。何しろこの宮型霊柩車というのはある意味で「クルマとは何か」という存在理由にまで迫っているのですから。

少しヤヤコシイ話をすると、霊柩車を用いる業務は貨物自動車運送事業法で厳密に規制されており、法律上ではご遺体は貨物とみなされます。でも、かつての私も含めて、霊柩車のハンドルを握る者はご遺体を貨物などと思うことは決してありません。ご遺体を乗せる車体の後部も、荷台ではなく「棺室」や「寝台」などと呼ぶことが通例です。だって、そこに乗るのは動かないモノではなく、おそらく誰かにとって大切な「あなた」だった人。モノを運ぶだけならば、それこそ普通のトラックでもバンでもいいはずですよね。でも、霊柩車はただ輿や棺車を人力で運ぶことを省力化しただけの便利な道具ではなく、ましてや快適に運ぶことができればそれでいいというものでもなく、最期の別れにおいて大切な人を乗せて送ってもらうための、唯一無二の乗り物なのです。だからこそ明治や大正のハイカラ時代に生きていた葬儀屋さんたちは職人のプライドにかけて「亡き人と遺された人を乗せるための、まったく新しいクルマ」をつくろうとしたはずで、そんな思いも込めながら、あの黒くて大きいクルマは今日も誰かを乗せて走っています。

どうでしょう、皆さんにもちょっとだけ霊柩車のことを好きになってもらえたでしょうか?

おまけ

鉄道を走る電車も、広義のクルマと言えなくもありません。大正末期から昭和初期にかけて、かつて名古屋市内にあった市電八事線という路面電車では、なんと「霊柩電車」なるものが運行されていました。以下がその復元図です。

さらにおまけ

葬儀屋さんに弟子入りしていたときの私と、かつての相棒であった霊柩車の写真です。えっ、現在のタナカと(とくに横幅や膨らみが)違う? いや、これは何というか、肉体と脂肪の融合による進化というか……。

」サムネイル2(画像小)_1645683211002.png)

」サムネイル2(画像小)_1650874098963.png)