前回はVR導入のために立ち上げたプロジェクトをいかにして運用してきたか、そのマネジメント方針についてお話しました。今回は、実際に導入したVRコンテンツをどのように活用しているのか、本学の実践についてご報告します。

活用事例1:VRを用いた早期看護体験実習(学内実習)

末次典恵(福岡大学医学部看護学科 教授)、坂梨左織(同講師)

学内実習でVR導入に至った経緯

2020年に始まった新型コロナウイルス感染症の流行は、看護学生の学習環境にも大きな影響をもたらしました。教員は遠隔授業への対応に忙殺され、感染拡大防止のため臨地での実習制限を余儀なくされました。本記事を読まれている先生方は、到達目標を下げないよう、代替する学内実習で臨床と連携した遠隔による体験学習、事例、模擬患者、ロールプレイなどを取り入れたシミュレーション演習、視聴覚教材やシミュレーターの活用などの様々な工夫により、歩みを止めることなく教育を進めてこられたことと思います。その意味では、今回のパンデミックは今までの看護学教育の在り方を見直す機会になったともいえましょう。

本学では、指定規則改正に伴う新カリキュラムにおいて、新規で1年次に「早期看護体験実習」を開講しました。本実習は、看護の対象者と看護職の役割の理解、看護専門職としての学習の動機づけを目的とし、100名を超える1年生が、福岡市を中心に近郊市町村の27ヵ所の保健・医療・福祉施設に一斉に散らばって実施する1単位の見学実習です。

しかし2022年度は、本実習の開始直前に「福岡コロナ特別警報」が発動され、約半数の実習施設から実習時間短縮を要請されました。施設への立ち入りは感染防止対策を徹底することで許可されたので、施設見学は叶い、看護が展開される場のイメージをつけることはできたものの、看護の対象と接する機会が制限されました。

そこで、VRを活用して、看護の対象者が経験する出来事について疑似体験させることで、対象理解を図りました。本稿では、その教育実践をご紹介いたします。

VRを用いた学内実習の実際

本実習においてVRコンテンツ利用の対象となった学生は40名(2クール合計)で、そのうち、新型コロナウイルス陽性者の濃厚接触者になった自宅待機者1名には、Web会議アプリケーション「Webex Meetings*」を用いたオンライン形式で、学内実習で使ったVRコンテンツと同一の動画を自宅PCから視聴してもらいました(表1)。

| 学習目標 | 1.対象とのコミュニケーションやかかわり、または見学を通して、多様な健康への価値観を説明(記述)できる。 2.人々と看護師および多職種のかかわりについて説明(記述)できる。 3.人々の生活と健康を支援する看護の役割について説明(記述)できる。 4.個人ワークやディスカッションで、積極的に発言・傾聴できる |

|

| 実施内容 | オリエンテーション(10分) | |

| セッションⅠ | ●VRコンテンツ(コミュニケーション)の視聴(14分×3回) [食事拒否の理由と対応(事例編)(解説編)] [清拭の対応(事例編)(解説編)] [排泄介助(事例編)(解説編)] ●個人ワーク(45分) ●ディスカッション(40分) ●グループ発表(35分) |

|

| セッションⅡ | ●VRコンテンツ(感染管理)の視聴(32分×3回) [救急外来における感染症患者の受け入れ(看護者目線)] [入院中の感染症患者のケアと感染予防(看護者目線)] ●個人ワーク(20分) ●ディスカッション(20分) ●グループ発表(20分) |

|

| まとめ(10分) | ||

セッションⅠでは、コミュニケーションをテーマに食事、清拭、排泄援助におけるかかわりの場面を取り上げ、介助者目線と対象者目線を事例編で体験した後に解説編を視聴しました。これらの目的は、援助場面の見学を通して、援助される側とする側各々の見方やとらえ方を理解し、看護者としての態度や行為を醸成することです。使用したプラットフォームのコンテンツは介護職向けであったため、看護教育の内容と異なる箇所もありましたが、本目的での使用に関して問題ないと判断しました。

また、本実習を受講する学生は1年生の前期を終えたばかりです。そのため、援助場面の視聴だけでは内容の理解が難しいと考え、解説編の視聴も行いました。セッションⅡでは、感染リスクの理解をテーマに、救急外来と病棟での感染症患者への援助について、看護者目線で体験しました。

早期看護体験実習は、学生にとって初めての実習であり、臨床現場の状況を理解することが容易でないということを踏まえて、各コンテンツはそれぞれ3回繰り返してスクリーンに投影し、そのうち1回をゴーグル着用のもとVRで体験しました。

また、VR体験中は、メモをとるなどの同時並行的な作業が難しくなります。初学者である1年生が、観察したことを記憶し想起することはハードルが高いと考え、スクリーンでの2回の視聴時に記録を行うように促しました。その後の個人ワークとグループワークでは、コンテンツから観察したこととその意味、当該事例においてはどのような対応がよいのか、看護師として適切な態度は何かについて、ディスカッションを行いました。

学生の反応からは、「見たいところが見られる」「周囲の人や環境を観察できる」「相手の表情を読み取りやすい」など、観察する範囲が360度に広がっていること、個体距離が近接相に保ちやすく観察の視点が深まることといった利点が確認できました。また、対象者目線の体験によって、「相手の気持ちを推測できる」「対象者と看護者、双方のすれ違いに気づくことができる」など対象の理解に近づいていました。

さらに、「実際に体験している」という感覚や「感染を心配しなくてよい」といった安心感もあるようで、安全な環境で臨地と遜色ない体験ができるという一定の学習効果を提供できたといえます。一方、VRの体験時にめまいや吐き気を感じるなどの、いわゆる「VR酔い」を感じた学生もいました。

VR体験で高まる「学生の気づく力」

早期看護体験実習では、初学者の看護に対する柔らかな感性を刺激することが必要だと感じています。この柔らかな感性があってこそ、多様で複雑な看護の場や対象に気づくことができると考えるからです。VR体験は、そのために欠かせない「学生の観察範囲や視点」を拡大させていることが確認できました。加えて、VR体験によって、看護者の立場にある学生が瞬時に「対象者」になることも可能にしています。その結果、VRが柔らかな感性に強烈な印象を残し、通常では可視化しにくい「双方のすれ違い」までも感覚として掴むことができたのだと考えます。

今回の筆者らの経験から、VRを用いた教育は、「対象の身体的な状態や変化、感情や心の動き」1)といった観察を可能にすることが示唆されました。VRを活用して対象者と看護者の双方の視点から点在する情報をつなぎ合わせることができれば、学生の気づく力がより一層高まるのではないかと期待しています。

本実習は、看護学に期待をもって入学した1年生にとって初めての実習です。ぜひとも看護への興味関心を深める体験をしてきてほしいとの願いを込めて、今後も学生たちを「体験の世界」に送り出していきたいです。

活用事例2:VRを用いた専門看護師教育

大田 博(福岡大学医学部看護学科 講師)、坂梨左織(同講師)

看護基礎教育でのVRを用いた演習からは、様々な学生の反応がみられました。たとえば、自分がVRの世界に入り込んでいる感覚(没入感)、自分があたかもVRの世界に存在しているような感覚(実在感)、臨床の状況や登場人物の行動意図を伝える(ストーリーテリング)、VR体験によって視覚や聴覚が互いに影響を及ぼし合い(クロスモーダル現象)、それが学生の感情に強く働きかけること、感情や情動の誘起、見たいところを見ることができる、というものなどです。

これらは大学院の専門看護師教育においても有効に働くに違いないと考え、半ば確信を持って、大学院でもVR教材を使った講義を展開しました。

臨床経験を有する学生にもVRを使ってもらう

筆者らは、急性・重症患者と家族を対象とする急性・重症患者看護専門看護師(クリティカルケアCNS、Certified Nurse Specialist in Critical Care Nursing:CCNS)を養成するコースに在籍する学生に対して、シミュレーションラーニングモデルの中のセッションをVRに変えて実施しました(表2)。本コースの学生は、クリティカルケア領域で実践を続けながら大学院で学んでいる学生です。

| 科目・単元 | 科目「クリティカルケア看護理論」 単元「急性呼吸不全および心筋梗塞患者と家族への危機介入」 単元「高侵襲な手術や治療を受ける患者と家族の危機分析と看護ケア」 |

|

| 学習目標 | 1.心肺停止の蘇生処置(インホスピタル)・ICUにおけるCOVID-19重症患者への気管挿管を受ける患者に対する看護実践を説明(言語化)できる。 2.心肺停止の蘇生処置(インホスピタル)・ICUにおけるCOVID-19重症患者への気管挿管を受ける患者と家族に対する看護の方向性を説明できる。 3.心肺停止の蘇生処置(インホスピタル)・ICUにおけるCOVID-19重症患者への気管挿管を受ける患者と家族の危機的状況を説明できる。 4.高度看護実践に向けた専門看護師としての介入の要点および課題を説明できる。 |

|

| 実施内容 |

Scene1. |

●オリエンテーション・ブリーフィング(5分) ●VRコンテンツ [ICUにおけるCOVID-19重症患者への気管挿管] (5分) ●デブリーフィング(30分) ●VRコンテンツ [ICUにおけるCOVID-19重症患者の受け入れ](15分)の視聴 ●デブリーフィング(30分) ●まとめ(5分) |

| Scene2. 心肺停止の蘇生処置 (インホスピタル) |

●オリエンテーション・ブリーフィング(5分) ●VRコンテンツ [心肺停止の蘇生処置(医師目線)] (5分)の視聴 ●デブリーフィング(30分) ●VRコンテンツ [心肺停止の蘇生処置(看護師目線)](10分)の視聴 ●デブリーフィング(20分) ●まとめ(10分) |

|

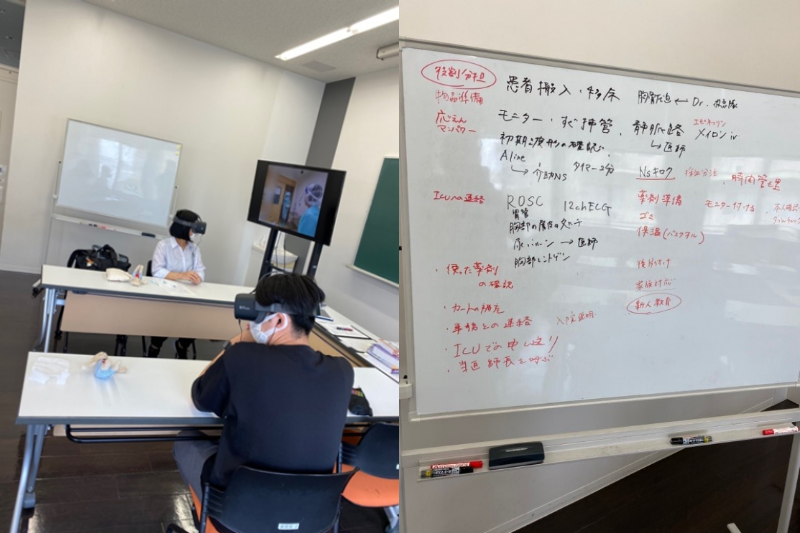

講義では、最初に、オリエンテーション(ブリーフィング)で学習目標と場面の概要、デブリーフィングの方法について説明を行いました。その後、VR体験をし、デブリーフィングでは、コンテンツ中の看護師の行動(見たこと・事実)の記述を行い、その後、看護師の行動の意味やその意図、判断の構造化についてディスカッションしました。最後に、危機介入の視点でまとめを行いました。

暗黙知を言語化する力をVRで鍛える

日々の看護において適切な判断を下す力“実践知”を支えるスキルとして、個人の経験に基づく言語化されていない知識“暗黙知”があると考えます。これらは実践の場で磨かれて個々人の中に蓄積されるものですが、CCNS教育では、高度な看護実践を考えるにあたって、クリティカルケアにおけるスキルを学生が言語化できることが重要になります。

クリティカルケア領域の看護師の認知構造には言語化しにくいという特徴があるとされていて、これは、クリティカルケアにおける看護師の実践内容に、「生命脅威のある対象に対して、継続する環境変化の中で対応できる幅広い知識や高度な技術力」が求められることにあると考えられます。

筆者らは、VRによって、普段の臨床実践に似た状況を、没入感を伴いながら客観視する体験を通して、学生が実践(見たこと・事実)の記述と、登場人物の行動の意味や行動意図を、普段の臨場感の中で当事者に近い感覚で観察し、言語化することを目指しました。

実際に演習で用いると、学生の反応は、筆者らの予想から外れていました。学生が体験したコンテンツの内容は、学生が普段の臨床実践で行っている場面に関する内容で、VRコンテンツ内の実践の記述は特段の難しさは感じないはずだろうと考えていました。しかし学生は、登場人物の行動の意味や行動意図を書き出すことに多くの時間を要していました。すなわち、VRで見たこと・事実・登場人物の行動の言語化に迷っていました。

この時、筆者らは、VR教材を用いた教育が暗黙知の言語化に有効であり、CNS教育をはじめとする臨床看護師の継続教育におけるVRの活用には可能性があることを直感しました。この経験は、今後のCCNS教育におけるVRの応用可能性・教育内容の改善に大きく期待できるものだと考えています。

気付いたことをホワイトボードに書き出して話し合う(右)

1)川島みどり:新装版 看護観察と判断-看護実践の基礎となる患者のみかたとアセスメント. 看護の科学社,1999

2)Pyles SH,Stern PN:Discovery of Nursing Gestalt in critical care nursing;the importance of the Gray Gorilla syndrome. Image, J Nurs Sch 15(2):51-57,1983

3)杉田久子:クリティカルケア実践における看護師の expertise の概念分析,日本クリティカルケア看護学会誌, 8(3):15-25,2012

|

NurSHAREでは、みなさまからの実践報告をお待ちしております。ご興味をお持ちの方は、こちらのフォームをご覧ください。 |

_1671416277801.png)