はじめまして、宮下光令と申します

はじめまして、まず自己紹介から。私は東北大学の宮下光令と申します。緩和ケア領域を中心に大学で25年近く教育・研究に携わってきました。2023年1月現在で英文279編、和文96編(うち筆頭はそれぞれ29編、5編)の査読付き論文を出版してきました。h-indexは35で、日本の看護研究者のなかでは上位に入っていると思います。

このたび、南江堂からNurSHAREで看護研究に関する連載をしないかとご提案いただきました。当初は看護研究の方法論について解説するという案だったのですが、看護研究に関しては優れた書籍がたくさんありますし、NurSHAREは看護教員向けのサイトですので、自分の名前が出るのは恥ずかしくもあるのですが、「宮下光令の看護研究講座『私はこう教えている』」というタイトルで、大学や大学院で私が実際にどのような点に注意して看護研究を教えているかをダイジェストで解説し、そのなかでとくに若手教員で自分の研究スキルに自信がない方にも役立つような知識を提供するような企画にしてもらいました。

なお、私は大学院の修士課程の疫学・生物統計学講座で2年間学習しました(劣等生でしたが……)ので量的研究のほうが得意ですが、質的研究やレビュー研究などもそれなりに経験してきました。研究方法論の専門家というわけではないので、量的研究も質的研究も深い知識はないのですが、「この程度の理解でも、ある程度論文は書ける」というレベルと思います。

さて、統計学や質的研究などの方法論の専門家が書いた本はしばしば抽象的で、「言っていることはわかるけど、では実際にどうしたらいいかわからない」という問題が実務上で生じると思います。たとえば「正規分布に従っている場合はt検定を用いる」とあっても、正規分布に従っているかどう判断するか書いてありません。それは、研究の方法論には厳密な正解がないことが多いからで、専門家の立場では書きにくいのだと思います。

しかし、実務上はそれでは困るので、私はできるだけ、その判断の根拠となる本質的な点は何かということを講義するようにしています。学部レベルでは厳密さより本質的な考え方のほうが重要だと思っています。これには私の看護研究方法論に関する思想がかかわっているのですが、それを書くと長くなりますので、機会があればコラムなどで書きたいと思っています。

この連載は看護研究の方法論に関して私の経験に基づく、私はこれが本質だと思う、私はこう考えている、ということを解説していきます。おのおのの方法論の専門家からみたら、厳密さに大幅に欠ける、もしくは雑すぎると思われる点も多いと思います。「個人の独断と偏見に基づくもの」と思っていただき、学部生にわかりやすく伝えるにはどうすればいいかを重視した結果としてお許しいただければと思います。

学部2年生に「看護研究」を講義した経験から語ります

こう書くと私がいかにも「看護研究の教育に自信がある」ように思われるかもしれませんが、実は私が学部生に看護研究を系統的に教え始めたのはつい最近の2018年からです。

当時、私が所属する東北大学では学生に対する看護研究の教育を強化することを目的にカリキュラムを少し改訂しました。国立大学の方はご存知の方も多いと思いますが、そもそもの発端は、2013年に文科省によって行われた「ミッションの再定義」です。東北大学は大学全体として「研究第一主義、門戸開放、実学尊重」という理念に沿っているのですが、私たちが所属する医学部保健学科は「リサーチマインドを備えた健康科学を牽引する高度専門医療職者、教育者、研究者を育成」というミッションを掲げることになったのです。

しかし、果たして本当にこのような教育ができているのだろうか? 卒業研究は行っているものの、論文として出版されているものは非常に少なく、大学院進学者も少ないという状況を何とかしなくてはならないのではという話になりました。それまでは大学の看護研究に関する講義は学部3年次に看護研究の概論を8コマ、同じく3年次に統計学などの情報処理の講義15コマだったのですが、これらを統合し、学部2年次に年間30コマの看護研究の講義を行うことになり、私が主たる担当となりました。

学部2年次にこの講義を移動したのは、卒業研究の研究室配属を学部2年次の終わりにしたことと、入学して1年の主に別キャンパスで行われる教養課程をほぼ修了し、「やっとこれから看護を本格的に学べる!」と熱意をもって医学部キャンパスをメインに通学する学生に本格的な看護学の講義のスタートと並行して看護研究の講義も行うことにしたからです。

ただし、この2年次の終わりから研究室配属をするという試みはあまりうまくいっていない側面があり、2022年度からの指定規則改正に伴うカリキュラム改訂で変更されることになりました(この詳細は正確に書くと大変長くなるので割愛します)。

新しい看護研究の講義は、目標を「看護研究の論文が読めるようになる」とし、論文を読むことに必要な用語と考え方を徹底的に教えることにしました。それまでは情報処理の講義で統計パッケージを用いた解析実習も行っていたのですが、全体として医療統計の比重を落としたこともあり、解析実習は思い切って省きました。

ご存知のように論文を一通り読めるようになるための用語というのは恐ろしく多く、かなりの面で知識教授型の一方通行の講義になっています。その代わりに用語や考え方は修士レベルのことを教えていると思います(やりすぎだなとも思っています)。今後はもう少し体験型の講義の要素を増やしていきたいと考えています。

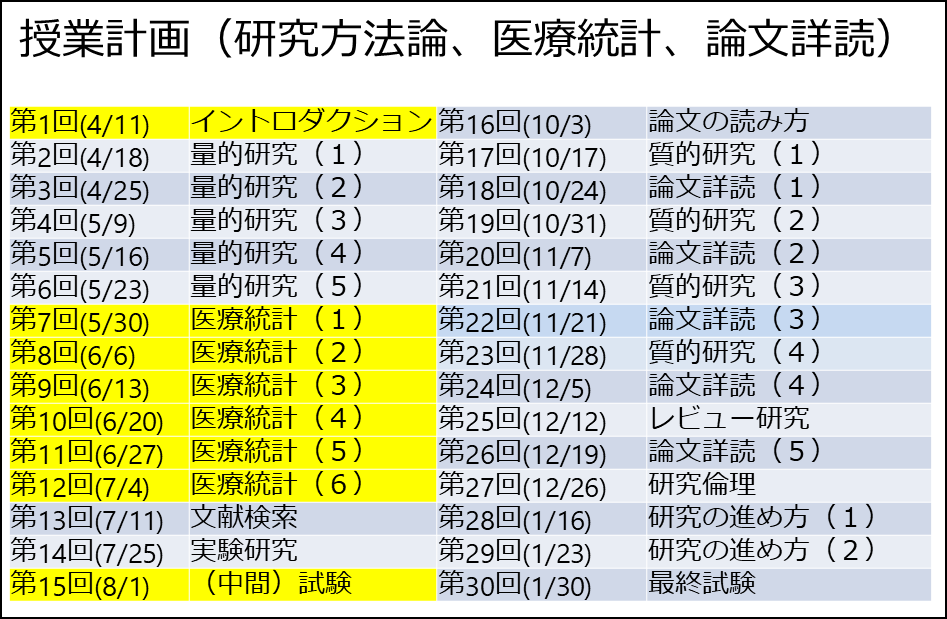

1年間の「看護研究」講義スケジュールを紹介します

看護研究の講義の1年間のスケジュールは図1のとおりです。この講義の特徴は研究方法論と医療統計学の講義を並行して進めつつ、そのなかに「論文詳読」と「研究の実際」という講義を入れていくことです。

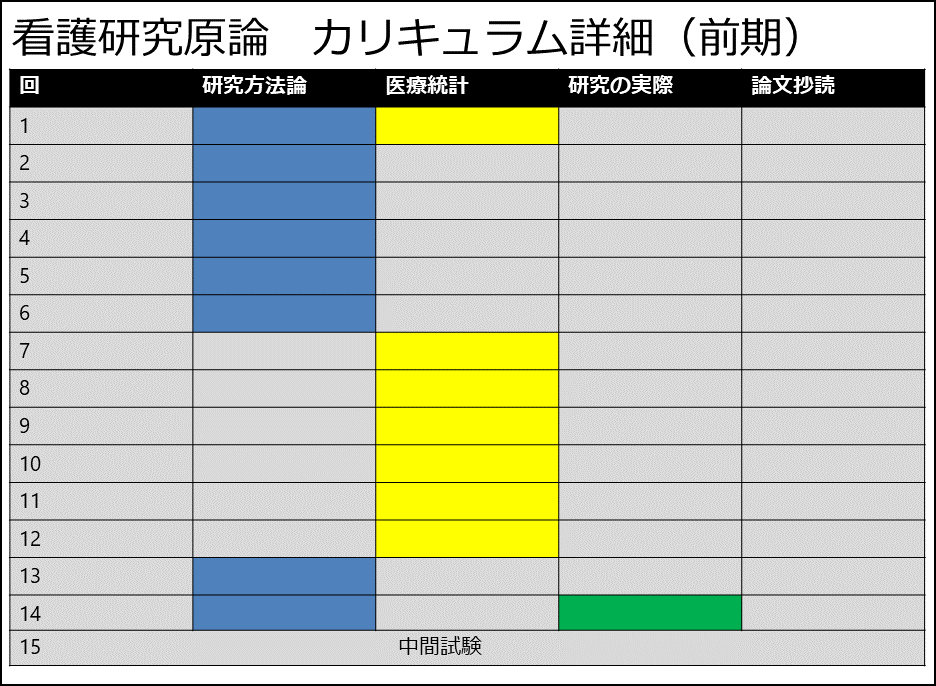

前期は研究の方法論として量的研究と医療統計学について学びます(図2)。最初の導入は量的研究から入ったほうが学生もわかりやすいように思っています。2020年度からは研究の方法論と関連させてCOVID-19に関する治療薬開発などの研究状況についても講義に沿って解説することができました。「論文を読める」ことも大事ですが、この講義の裏テーマは「ヘルスリテラシーを高める」ことと自分の中で設定していたので、ちょうどよいタイミングでした。実験研究に関しては、私は経験がありませんので、実験研究を主体にされている先生に講義を依頼しています。

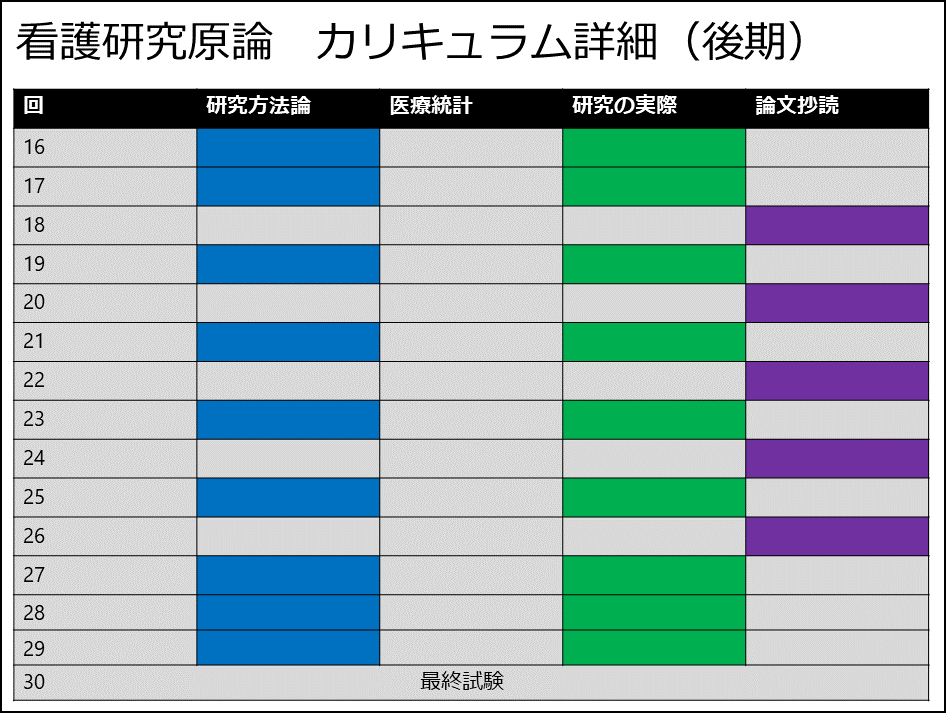

後期の講義では各回の前半30分で「研究の実際」について学びます(図3)。これは看護学専攻の分野の教員に自分がどのような研究を行ってきたか、その着想から結果など自由に話してもらっています。教授が話す分野や若手教員が話す分野などさまざまです。2年次の終わりに配属される卒業研究の教室紹介のような役割もあり、学生には大変好評です。

また、後期の講義では論文詳読を5回設けています。学生はここで日本語2本、英語3本の論文を詳読し、全体のサマリを作成し、論文クリティークを行います。これは看護学専攻の若手教員や大学院生に協力してもらい、7~8人程度のグループに分けて行っていますが、グループワークではなく、サマリの作成やクリティークは個人個人が行います。

今回の連載は、基本的に、以上の1年間の講義スケジュールと同じような流れに沿って進めていきたいと思います。自由気ままに看護研究を語り、そのことが何かしら皆様の看護研究を教える際のヒントになるのであれば、これ以上嬉しいことはありません。

_1695266438714.png)