指定規則における専門基礎分野「健康支援と社会保障制度」には、「関係制度」「関係する職種の役割の理解」が内容として含まれており、多くの大学や専門学校で「看護関係法規」や「看護関係法令」といった名称で講義が設けられています(以下総称として「関係法規」とする)。しかし、実際に「関係法規」の講義を担当する看護教員の中には、法・制度や政策の成り立ちや意義を看護に寄せて解説することの難しさを感じている方も多いのではないでしょうか。そこで今回は、『看護学テキストNiCE看護関係法規』(南江堂)を編集された東京慈恵会医科大学の田中幸子先生に、「関係法規」を看護教員が教えることの大切さ、そしてご自身の実際の授業展開についてご紹介いただきます。

※本稿は2024年10月に執筆されたものです。本書の最新版(改訂第3版、2025年12月刊行)に関する情報はこちらをご覧ください。

NurSHARE編集部

「関係法規」を看護教員が教授することの意義

一般的に「関係法規」は、法学の専門家や保健医療福祉行政の専門家が教授することが多いのではないかと思います。しかし、臨床現場では法的・倫理的な問題で看護職者が戸惑うことやジレンマに陥る場面は少なくありません。また、様々な健康問題を抱えている人々を支援するにあたって現在の制度では解決できないような課題にぶつかることもありえます。看護教員が臨床の視点から関係法規を学生に説明することが重要だと考えます。

私は、A大学で「看護と法律」という科目を担当しています。授業では、保健婦助産婦看護婦法(現保健師助産師看護師法)や、看護婦(師)等の人材確保の促進に関する法律の立法・政策過程を扱うのはもちろんですが、養護教諭・保健婦の活動によって恒久的救済策を勝ち取った1960年代に起きたヒ素ミルク事件を教材として用いて、当時の衛生行政の問題や健康被害に対する補償の課題などを通して、「看護とは何か」を学生に考察してもらっています。このように健康に何らかの問題を持っている人々を支援する看護職者には関係法規を学ぶと同時に政策課題にも目を向けることが必要だと考えます。関係法規を看護教員が教授することの意義は、法律と政策の両視点から、「看護とは何か」を追究できる点にあると考えています。

「NiCE看護関係法規」にこめた思い

「NiCE看護関係法規」は、大学で看護教育を行ってきた教員が中心になって執筆・編集されたテキストです。そのため、看護関係法規として学んでほしいことがすべて網羅されています。学生に関心を持ってもらえるよう、看護職との関係や、他の職種との連携などが記載されているのは、他のテキストにない特長だと思います。また、コラムは、法律の理解を助ける内容のものが多く、学生に興味を持ってもらえると考えます。以下に具体的に紹介します。

まず、なぜ看護に関する法規を学ぶのかを看護師や保健師の現実の活動から説明し、保健医療福祉制度の体系、人間のライフステージと様々な法律との関連、看護サービスの基盤となる制度から関心をもって関係法規を楽しく学んでいけるようにしています。

個々の法律の解説では、1)概要、2)背景や成立過程、3)看護職がどのようにこの法律に係っているのか・看護職との関係、という3つの柱で構成され、現実の看護場面でどのように法律を活用するのか、何を大切にして看護実践を展開すればよいのかが説明されています。また、コラムとして、その法律に関連する最近の出来事や話題、執筆者がここは大事、と思う内容を取り上げ、学生が興味を持って関係法規を学べるよう、工夫されています。

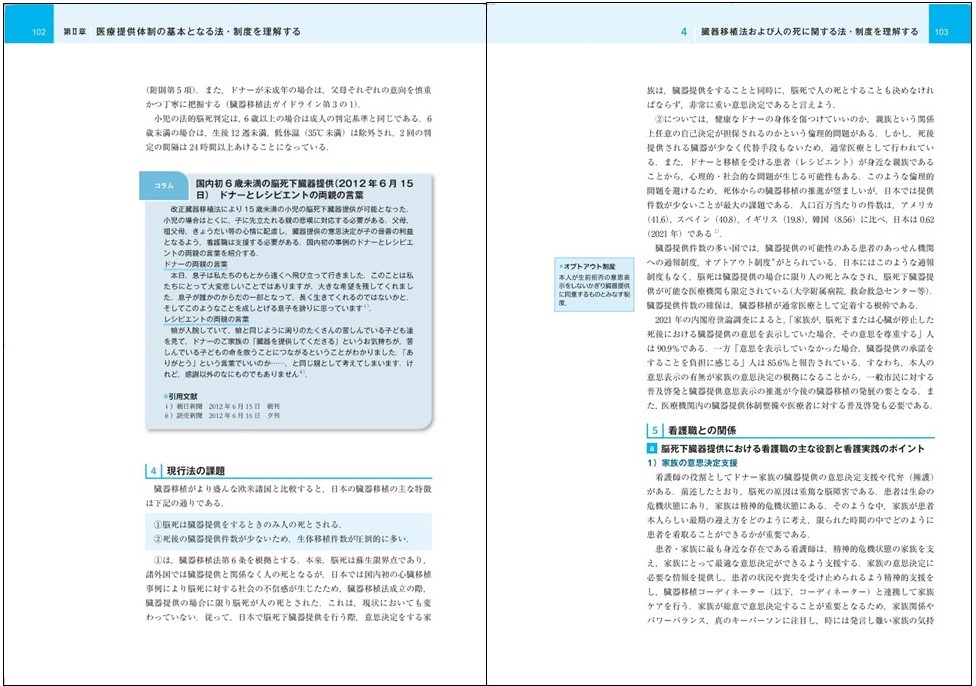

たとえば、倫理的な問題も絡み一般的には説明が難しい臓器の移植に関する法律では、臓器移植とはどういうものか、法律の成立過程を説明し、法に規定されている内容、現行法の課題を、わかりやすく解説しています。さらに、看護職との関係では、家族のケアと意思決定支援、多職種連携やレシピエントに対する看護師の役割と看護実践のポイントを入れています(図1)。

本書の章構成の詳細はこちらをご覧ください。

「NiCE看護関係法規」を活用した授業の展開

本書は、看護に関する法律のすべてを網羅しているので、すべての法律を1つずつ丁寧に授業で説明することはできないと思います。それぞれの学校の教育理念、ディプロマポリシー、授業時間、対象となる学年等によって、使い方は様々でしょう。限られた時間で、学校の教育理念等を踏まえて、授業を展開し、学生自身が学び方を学習し、授業で触れなかった部分は自分で学べることが大事だと考えています。さらに本書の活用方法として、実習で疑問に思ったことを、テキストを活用して解決したり、国家試験の勉強に活用するということができると思います。

前述した「看護と法律」という科目は、90分×8回で実施しています。本授業で特にねらいとしているのが、人権擁護と倫理観の涵養です(表1)。授業の構成と、各回の内容を簡単にご紹介します。

第1回

授業オリエンテーションで授業のスケジュールを再確認してもらいます。そして、どのような時に法律が必要と考えるか、もし、看護師の免許を持たない人が注射を行ったらどうなるのかなどなどグループディスカッションを行います。その上で看護職者の法的責任を解説していきます。

第2回

私たち看護職者の法律ともいえる保健師助産師看護師法(以下、保助看法)の立法過程を戦前の看護制度を含めて説明します。歴史的な内容は、可能な限り写真などの当時の状況がわかるものがあったほうが、学生の理解は進むと考え、パワーポイントも使用し、近代的な看護教育の始まりとして有志共立東京病院看護婦教育所等を解説します。1948年に成立した保助看法はアメリカの占領政策の一環で成立したものなので、アメリカの占領軍公衆衛生福祉局局長のC.F.サムス局長やG.E.オルト看護課長の写真などをパワーポイントで示しています。テキストも活用し、日米の看護職者による看護改革の理念が現代につながっていること、その上で、現在の保助看法を解説しています。

第3回

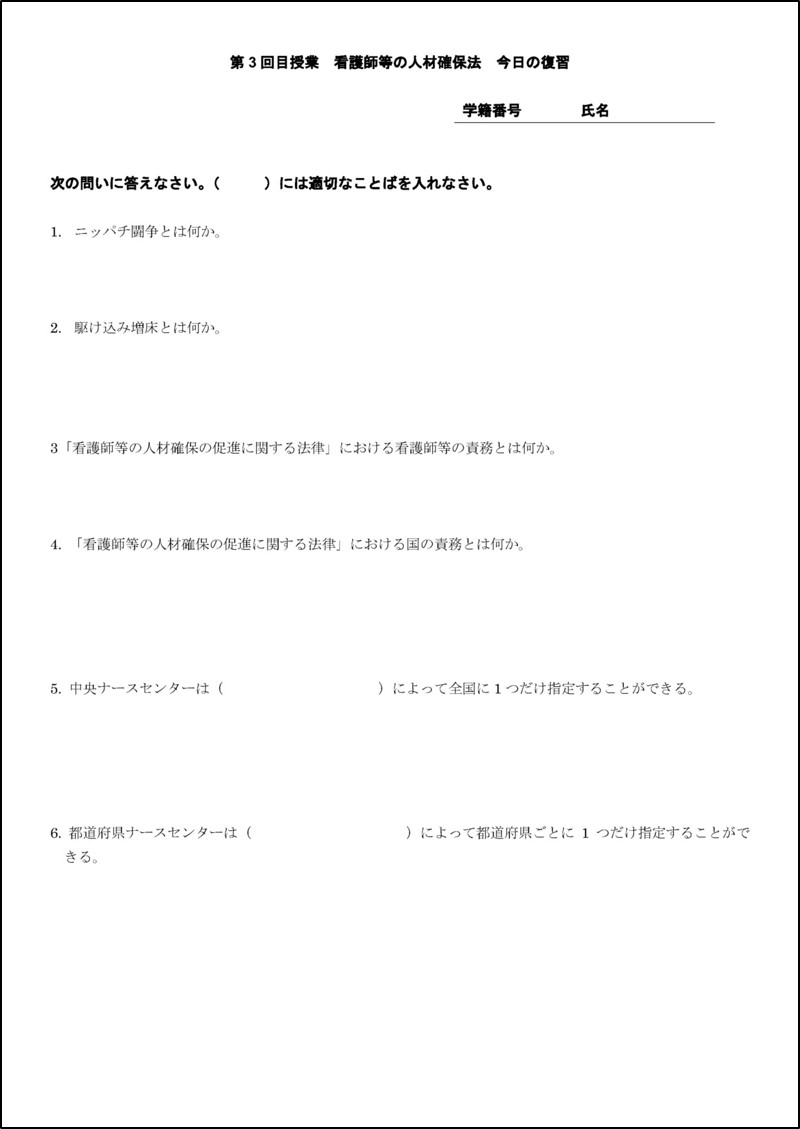

看護師等の人材確保の促進に関する法律(以下、人確法)について解説します。占領期に成立した保助看法の大きな課題は人材確保でした。1960年代のニッパチ闘争などから看護職者の不足の状況、人確法成立のプロセスを説明し、立法によって中央ナースセンター、都道府県ナースセンターが設置されたこと、看護系大学が急増したことを解説しています。その後で、現在の人確法を説明しています。

第4回

これまで看護職者に焦点を当ててきたので、4回目は、様々な医療関連職種の法律について本書を活用して、定義、義務、他の医療職種との連携等を解説しています。

第5回

本書の第7章「政策と立法を理解する」では、政策への様々なレベルでの参画、患者等弱者のアドボケーターとしての看護師について解説されています。本授業が人権尊重・倫理観の涵養をねらいとすることから、1960年代に起きたヒ素ミルク事件を題材に、看護とは何か、アドボケーターとしての看護師を考える授業を展開しています。かなり古い事件ではありますが、保健婦と養護教諭の活動によって被害者の救済の道筋をつけたもので学生には学びが大きく、感想レポートを提出してもらっています。

第6~7回

医療提供体制(医療法)、感染症の予防に関する法律、薬事(医薬品医療機器法等、麻薬及び向精神薬取締法など)、最近よくニュースでみかける旧優生保護法を解説します。この回は盛りだくさんなので、医療法と薬事に関しては本書に沿って重要な部分を強調して解説します。また旧優生保護法については、新聞記事等を資料に、課題を出しています。

第8回

労働法について、労働者保護の理念、ブラックバイトから身を守るための方法、労働契約、労働における権利と義務等をテキスト、パワーポイントを用いて解説します。

各授業では「今日の復習」(図2)というプリントを配布し、しっかり学習してほしいポイントを問題形式で出しています。「今日の復習」は、次の授業で簡単に口頭で解説し、電子媒体で解答を提示します。成績評価は、課題10%、筆記試験90%で実施しています。看護系の学生にとって法律はなじみが薄い科目かもしれませんが、「今日の復習」を試験勉強に活用することで、ほぼ全員が合格できています。テキストのページ数の制限で掲載できなかった写真や資料などもあります。もし、授業の展開で困ったことなどがありましたら、いつでもご相談にのります。

おわりに

看護教員のみなさまは、法・制度に詳しくないからと、関係法規を教えることに躊躇されるかもしれません。ですが、冒頭にもお伝えしたように、看護学生が看護の臨床の視点をもって、看護とは何かを考えながら関係法規を学ぶことが、学生にとってより意味のある関係法規の学びになると考えます。法や制度の重要なポイントは、本書に記載していますので、そこにみなさまの看護職としての経験・知識を加えて学生に伝えることができれば、それは素晴らしい講義になるものと思います。

看護教員のみなさまの手による関係法規の教育が広がることを願っています。

「関係法規」の講義に関するご質問・お悩みがあれば下記フォームにてぜひお寄せください。田中幸子先生より追ってご回答差し上げます。(NurSHARE編集部)

_1647426327768.png)

」サムネイル2(画像小)_1655700691661.png)