これまでの連載では、身体的に未成熟な「受け身の期間」の経験がかえって脳の発達を促すこと(第2回,第3回参照)、共同注視などの共時性を伴う経験が言語の理解を促進すること(第1回参照)、言語が意味の存在を強化すること(第4回参照)を紹介してきました。さらに、子どもは物体に意味を見出す喜びが好奇心を芽生えさせ、目新しいものに取り組みやすくなることも紹介してきました。

第5回では、意味への注目が知的発達にもたらす意味と心の健康との関係を紹介します。

意味と価値を“発見する”喜び

第4回で、りんごが「おいしい」と感じられて表現できること、トランポリンで弾むことなどを経験して意味を発見する喜びについて紹介してきました。

人間の知的発達を支えているのは、この“発見する喜び”である可能性が高いのです。というのは、この発見の喜びは、よくある「欲求」のような「不快の除去」によるものではない喜びなので、一日に何度も経験できる快体験で、短期間で多くの体験によって成長を促進できるのです。

比較のために、食事による快体験と、発見による快体験について考えてみましょう。空腹という「不快」を除去する経験としての食事の側面もあることから、おいしい食事による快体験は、空腹時での食事であるほうが、喜びが大きくなります。満腹な時に、さらに何かを食べようとしてもあまり楽しめません。つまり、空腹という不快の除去という意味での快体験は、一日にそう多くは経験できないのです。

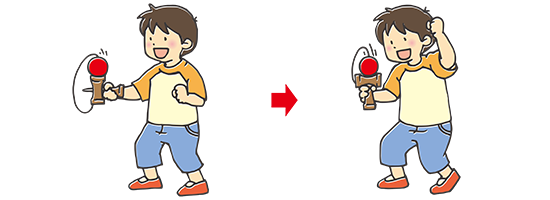

ところが、先ほども書きましたが、発見の喜びは不快を伴わない快体験なので、一日に何度も経験できます。さらに、類似した行動や経験でも発見の喜びを感じることができますから、何かを工夫したり少しだけ変えてみたりしても発見の喜びを感じることができます。そのため、子どもの頃はたくさんの発見によって、幸福度の高い時期になりやすいのです。

好奇心が満たされる喜び

前の項目で書いてきた通り、人間は発見の喜びを何度も経験することで、いい気持ちで(快の感情をたくさん感じて)生きることができる生き物といえるのです。ところで、ほかの動物には発見の喜びはないのかって聞きたくなりましたか? おそらく、ほかの動物にも発見の喜びはあると思いますが、第1回と第2回で話題にした通り、ヒトは未成熟に生まれることや視線が他者からわかることで共時的体験ができますが、これらの共時的体験のほとんどは、ほかの動物は経験できません。よって、おそらくヒト以外の動物たちは、幼少期に発見の喜びを多く持つことができず、その後もヒトのような豊富な知的好奇心は持てないのではないかと考えられます。

ヒトは共同注視の経験からほかの人と目が合うことに“期待”をもつことを覚え、相手の表情などから期待を大きくしたり小さくしたりすることができます。この“期待“が満たされる経験を持つことが”予測“を行うきっかけになっていきます。

ヒトの知的機能で優れていることの1つが“予測”する力です。この“予測”は共時性のある経験やアフォーダンス(第4回参照)によって刺激されていきます。誰かが喜んでいる様子をみて、知的好奇心を膨らませることができます。

ヒトは、発見の喜びをたくさん持ち、知的好奇心により心地よさを持てる生き物といえるのです。

観察力と他者尊重の獲得

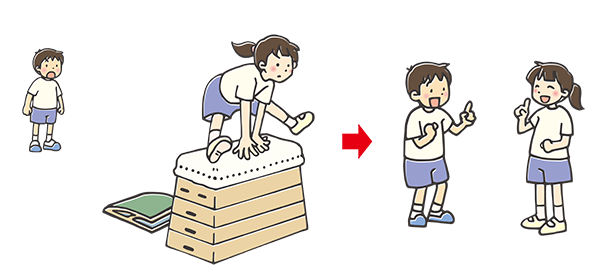

ここまでに紹介してきた通り、自分で行動してみたり周囲の人々が楽しんでいる様子を見たりすることで物事に意味を見出し、好奇心と予測力をもつことができるようになります。周囲の人が楽しんでいる様子から、自分も取り組んでみて楽しさを発見するというプロセスは第4回で紹介してきましたが、このような経験が観察による学習(観察学習)として、知的成長の1つの支えになります。

観察学習は、他者の観察によって自分が経験しなくても期待や予測をすることができるという、とても便利な機能です。また、観察して予測してから行動を起こすことによって大きな失敗をしにくくなりますし、他者からの共感や称賛を得られやすくなります。このように、幼児期に好奇心から予測力をもつようになるプロセスに観察学習が加わることで、他者との肯定的な交流を経験していきます。もちろん、第2回で紹介したような共時性のある体験も他者との肯定的な交流になります。

ヒトは、このように発見の喜びという感情体験を持つことで快の感情を多く発生させることができ、その感情が他者との交流によるものである場合に、他者に対する肯定的な感情を持つことができるようになります。他者に対する肯定的な感情が、成人期までに「利他性」とよばれる他者を尊重する感覚の基盤となっていきます。

このように、ヒトは発見の喜びが快体験になることによって知的に発達し、機嫌よく前向きに生きることができ、他者への肯定的感情を持てるようになり、利他性などを通じて大人社会での社会性を持てるようになるのです。

恥をかかせないで心を育てる

さて、第1回からここまで、ヒトの誕生から幼児期までの子どもの知的発達について、生まれながらの弱点の存在を基軸にした共時性による意味の発見と好奇心の芽生えをもとに紹介してきました。成人にむけた自己の確立を研究したエリクソン(E.Erikson)は、幼児期までの発達過程を基本的信頼、自律性、積極性の3点で記述して、それらの感覚が未成熟な状態を不信、恥と疑惑、罪悪感という危機に整理しました。以下の表には、乳幼児期から学童期早期の精神的成熟について記載しました。

| 大事な感覚 | 感覚が減ると | こういう時は要注意 |

|---|---|---|

| 1.自信・他者信頼 | 不信 | 自分なんて(できない、受け入れてもらえない)、と思う |

| 2.自律性(自己認識) | 恥と疑惑 | 批判が怖くて、やるべきことを先延ばししたりしなかったりする |

| 3.積極性(前向きさ) | 罪悪感 | 思わず人のせい&やつあたり |

| 4.自己効力感*(やればできると思うこと) | 劣等感 | 誰かと比較してため息 |

この表で記述した3種類の危機である、不信、恥(疑惑)、罪悪感は、幼児期までに確かに経験することがあることでしょう。たとえば2歳くらいの子どもは、自分のタイミングでウンチをするまで貯めておくことが難しいですから、“ウンチをもらす“ことがあります。残念ながらウンチは通常の生活では不必要なものですから、大人はウンチをもらすことを歓迎しませんし、ほとんどの大人はウンチをリビングルームやベッド上ではしません。

そのため、子どもにとって”ウンチをもらす“行為は、周囲の大人が好まない行為をしてしまう、いわゆる”恥ずかしい“状況をつくってしまう行為なのです。他者に対する”好意“という感情が芽生えている子どもにとって、その好意を抱く相手が望まないことをしてしまうことで、”悲しみ“の感情が生まれるわけです。

失敗にみえることは仲間意識で

これらの不信、恥(と疑惑)、罪悪感の3種類の危機は、幼児期までに経験される危機です。そのため、この危機を言語化して冷静に分析することは難しいです。そのため、幼児期にこのような危機を経験した時には、言語的な説得や教示よりも心理的安全感を保証することの方が優先になることでしょう。

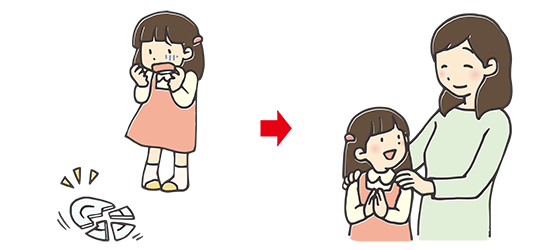

たとえば、子どもが、他者に貢献したいと思ってお手伝いをしようとしたら、お皿を落として割ってしまったという場合だったら、「どうしたら失敗しないか」を伝えることよりも先に、相手に罪悪感を与えないような表情や身体的な接触でメッセージを伝えて安心感を与えることが重要です。

なぜ、表情や身体的接触が有効かを少し説明しましょう。恥や罪悪感に基づく悲しみの背景には、周囲の人たちとの違いや周囲の人たちを困らせてしまったという認識が含まれていて、孤独感や孤立感と関係する感覚として認識されます。ですから、先ほどのお皿を割ってしまったエピソードの場合には、「お皿を割ったという失敗」による悲しみというよりも「お皿を割ったことで周囲の人たちと違う(共感できない、共通点がない)存在になってしまう」という悲しみである可能性が高いのです。そのため、お皿を割ったこと自体へのケアとしては必要性が少ないことではありますが、周囲の人たちである大人がその子どもを抱きしめたり肩に触れたりして、心理的にも身体的にもつながりがあるよ、と伝えた方が子どもは安心するのです。

このような方法を用いれば、他者への肯定的感情は失敗経験でも失われないことを感じることができ、安定的な心理状態でまたお皿を運ぶお手伝いをしてくれるようになるでしょう。

さて、これまで乳幼児期の知的発達を、他者との関係に重きを置いて紹介してきました。次回からはいわゆる「学校」という環境が登場する時期を扱います。

学校は多くの情報が得られるし家庭以外の大人に出会えるという意味では、学ぶことに便利な環境ですが、個別に見てもらいにくいことで苦労も多い時期です。自分に自信をもって成長するには「個別性」を尊重してくれる人が重要ですが、それは誰なのでしょう。また、学校という場を快適と思えない子どもはどう考えるといいのでしょう。そのあたりの選択肢は、次回以降の連載で紹介していきたいと思います。

では、次の回でお会いしましょう。