はじめに

2022年の第5次カリキュラム改正により、総単位数が97単位から102単位へ増加しました。これにより教務主任としてまず感じたのは、「これ以上授業が増えては、3年制の看護学校では対応しきれない」という強い危機感でした。

改正対応の準備はちょうどコロナ禍と重なり、実習施設の確保も困難でした。CBCを導入していなければ、授業時間や実習の確保に追われ、自校の教育を見直す余裕すら持てなかったと思います。

そのような中、西田副校長から「看護基礎教育を内容の飽和から救う方法」としてCBCを紹介されました。当初は知識がなかったものの、コンセプト中心の学習法を知るにつれ、これは新人看護師が経験を通して臨床判断を習得するプロセスを逆算した教育法であり、看護基礎教育はもちろん卒後の実践にも有効だと確信しました。

以下に、本校がCBCを導入する中でどのように課題へ取り組んだか、その実践の軌跡を時系列順にご紹介したいと思います。

CBC導入に向けて課題になったこと

コンセプトでまとめられた(CBCに対応した)日本語の教科書がない

最初に直面した課題は、コンセプトに基づいた教育に対応する日本語の教科書が存在しないことでした。

そこで、本校の研修提携先であるアメリカの大学に在籍するユーコ・カワサキ教授から、教員の指針としてはPearson社の教科書が適しているとの助言を受けました。この教科書はGiddens(第1回を参照) が構築したカリキュラムよりもコンセプト数が51と少なく、事例や看護診断が整理されており、授業で活用しやすいという利点がありました。ただし、日本語に訳された書籍がなかったため、外部講師の協力を得て、授業に必要な部分を翻訳する作業から始めました。

しかし、Pearson社の教科書をそのまま導入することは困難ですし、日本の教科書は領域別に構成されているため、学生が使う教科書をどうするかには迷いました。幸い、本校では2020年から電子教科書を導入していたため、それを「看護の検索エンジン」として併用し、複数の教科書を領域横断的に参照しながら学ぶ方法で、この課題を克服しました。

コンセプトを学ぶ科目の順序性の大切さ

CBCでは、既習の知識、具体的な事実、事例などを素材としてコンセプトを理解していきます(詳細は第3回を参照)。そして理解したコンセプトを他の事例や場面に転用する力を養うことを目的としています。そのためには、カリキュラムの進度を検討し、どのような順番でコンセプトを学ぶかを整理することが求められます。加えて、教員間で科目の順序性について共通理解を持ち、その進度を確実に守ることも重要です。図1は実際に本校が構築したコンセプトを学ぶ順番で、入学(最下部)から卒業(最上部)までの流れをまとめています。

※配置図の詳細は画像をクリックして拡大のうえご覧ください。

たとえば1年生前期では、「文化と多様性」「プロフェッショナリズム」「コミュニケーション」「倫理」などのコンセプトを学びますが、これらは看護師としてのアイデンティティ形成の基盤になるコンセプトであると考えます。

コンセプトの領域横断科目と出題基準の照合

新カリキュラム改正では、領域横断科目を導入し、ライフステージや、急性期から回復期などの病期を通して学ぶことが推奨されています。先に述べたPearsonのコンセプトで専門分野の科目立てをしていくと、本校では26科目が成人・老年・小児・母性・精神の領域横断科目となりました。地域・在宅看護論はもともと領域横断科目なので、本校のカリキュラムでは、「看護を領域横断的に学ぶ」ことが前提になっています。

専門分野にあたる科目のシラバスの学習内容と、各領域の単位数が見合っているか、詳細なマトリックスを作成し、漏れがないように工夫しましたが、教員から「体系的に網羅していないカリキュラム構成で大丈夫なのか、看護師国家試験に向けて学習の抜け落ちがないか心配だ」という声が上がりました。そこで、科目ごとに取り上げる症例や理論、該当する国試出題基準を示した一覧表(表1)を作成して視覚化し、皆が共有できるようにしました。

-1.png)

領域横断科目における「教材としての講師」の活用

CBCにより教員は、自分の専門領域以外についても教授しなければならなくなりました。以前の領域横断科目は、成人・老年・小児・母性・精神の各領域担当の教員が分担して教授していましたが、これではテーマがぶつ切りになり、探求する授業にはつながりません。とはいえ、臨床経験をもたない専門外の領域について教授する責任を持てるのか、不安に感じる教員もいました。

そこで考えたのが「教材としての外部講師」の導入です。「教材としての外部講師」は、その領域で活躍している臨床看護師にお願いしています。コンセプトの理解に必要な事実(知識)や、看護知識を活用した事例について授業をしてもらっています。

科目担当の教員は、「教材としての講師」を活用して概念の言語化を促す、理解した概念を他の事例に転用できるか確認するなど、学びを統合する役割を担っています。

実習施設との合同実習指導者会・合同学習会の開催

CBCは、抽象と具体を行き来しながら概念を深く理解し、具体的事象にも意味づけを行う学習方法1)であり、臨地実習の位置づけが非常に重要です。そして学生が主体的に学ぶには、「心理的安全性」「睡眠」「栄養」といった基本的な学習環境の確保が不可欠2)です。そのため、CBC導入時には合同実習指導者会を開催し、とくにこの点を強調しました。

従来の枠組みにとらわれず、実習記録の廃止、実習目標の事前修正を行わない、カンファレンステーマを定めないといった新たな方針も提案しました。実習指導者には驚きも大きかったと思いますが、これらの理由をていねいに説明する機会をもちました。

これには、今まで記録内容を中心に評価していたことで、学生が実習中のパフォーマンスよりも記録作成を優先し、睡眠不足に陥る傾向が強まっていたことへの反省が背景にあります。また、学生からは「実習目標が正しいか不安」「カンファレンステーマが適切か心配」といった声が多かったため、まずは自分の目標の背景を理解し、自由な気づきからカンファレンスを始めることを重視するようにしました。

実習では、Kolbの経験的学習に基づくリフレクションを記録の中心とし、カンファレンスではコンセプトの視点から気づきを深めることを目的としたスタイルを採用しています。

また、年2回の合同実習指導者会を継続していて、多様な領域の実習指導者が参加し、学生の授業を体験しながら、教員とともにファシリテーションを学び合う機会としています。

教員が学び合える組織づくり

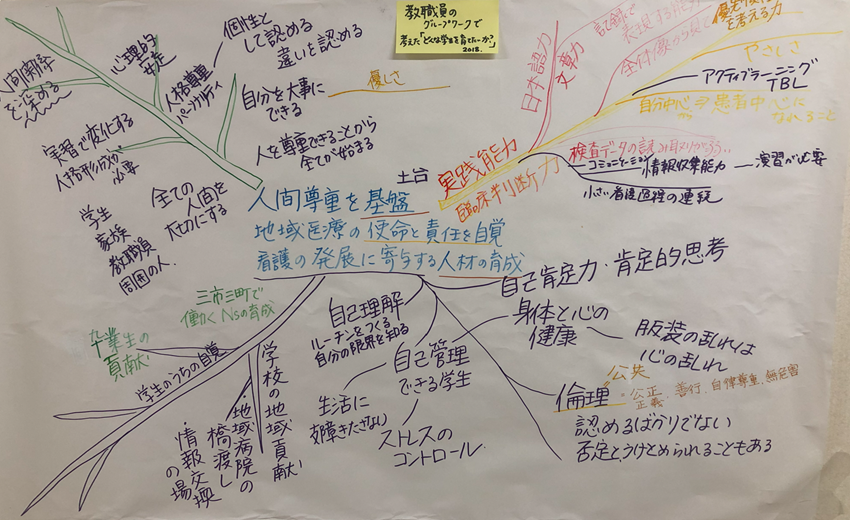

遠藤はCBC導入にマニュアルはなく、成功の鍵は教員の理解と行動、教員のマインドが重要である3)と述べていますが、振り返ると、これまでの教職員研修の積み重ねが本校におけるCBC導入の土壌になっていると考えます。

本校では、CBCを知る前の2017年から、「どのような学生を育てたいか」「自分はなぜこの学校で働いていて、何をして、どんな人生を望んでいるのか」を話し合う、チーム作りに関する教職員研修(事務職員も参加)を、繰り返し行ってきました4)。時には、キャンプ場など職場から離れた環境で、のびのびと話し合いました。図2は、2018年の教職員研修で「どのような学生を育てたいか」を話し合った際の成果物です。こうしたディスカッションを重ねたことで、教員の心理的安全性も高まり、CBCの導入にあたってもお互いに意見を出し合いやすい組織となっていたのだと思います。

また、当然ながら本校の教員全員がCBC未経験者です。経験年数に関係なく、全ての教員が同じスタートラインから新しい学習を始めたことで、学び合い、試行錯誤を共有しようとする風土がさらに醸成されていきました。

現在、授業内容に関する教員間のコミュニケーションは飛躍的に増えています。どのような事例を用いたか、グループワークの成果はどうだったかなど、学生のレディネスを確認し合い、授業資料も学習管理システム(LMS)の「Google Classroom」で共有して活用しています。教員同士がお互いの授業の演習のファシリテーターとして、お互いの授業に気軽に参加する姿もよく見かけます。今年度は「カリキュラムの逆向き設計」に関する抄読会を教員が計画してくれていて、持ち回り制で実施しています。

現状と今後の課題

学生の変化

2024年3月、初めてCBCの3年間のプログラムを終えましたが、旧カリキュラムと比較して、模試や国家試験の合格率など、数値で測定できる学習効果に大きな変化は見られませんでした。

しかし、3年間CBCで学んだ第1期生の学生たちを見ていると、学年が進むにつれて、「教えてもらう」のではなく「自分たちで考え、答えにたどり着く」姿勢が当たり前になっていると感じます。また、実習の欠席がほとんどなく、実習施設の皆さんからも「ベッドサイドによく足を運んでいる」という評価をいただいています。これは教員としての感覚的な変化ではありますので、今後、CBCをどのように評価・検証していくかが課題です。

教員の変化

CBC導入により、最も大きく変化したのは教員でした。実際に全プログラムを体験したことで、「大変ではあるけれど、これからよりよいものにしていきたい」という前向きな気持ちで取り組んでくれています。

チームでこの変革に取り組んでいくうえでの課題としては、教員が感じている負担を理解すること、情報共有や相談がしやすく教員間の垣根が取り払われた環境を整えること、そして継続的な学習機会を確保することが重要であると考えています。

再調整の時期

CBC導入から4年目を迎え、教員や指導者の間で定着してきた部分がある一方で、当初の目的に対する認識が薄れつつある部分も見受けられます。それぞれが自身の体験をもとに、工夫や修正を重ねるなかで、「方法が目的化」し、学生が答えを見つけやすいように過度にサポートしてしまっていないかなど、教える側が自己点検すべき段階に入ってきたと感じています。CBCの原則である「“深い理解”や“探究型学習”を支援する」という教員の立ち位置を忘れず、今後も継続的な改善を目指したいと考えます。

おわりに

今回、CBCの導入時の経験を改めて振り返る機会をいただき、教員チームの軌跡をたどっていくと、CBC導入の中でおのずと「組織変革」のプロセスも踏んでいたことに改めて気づきました。そして、壁(変革を阻むような因子)が出現したときに、それを感知し共有すること、その都度みんなで話し合って軌道修正しながら進むことがとても重要で、その繰り返しによって本校が「学校組織」から「学びの共同体」5)へと変化しつつあることを実感しています。

今後は、どのように本校のCBCを改善し、よりよい看護を目指して学んでいくか、教員だけでなく学生とも話し合い、進んでいきたいと思います。

引用・参考文献

1)遠藤みゆき:コンセプトの持つ力とは①—近年の世界の教育を捉え直す枠組みコンピテンシーとコンセプト学習.看護教育66(3): 306-312,2025

2)Giddens J,津波古 澄子,渡部 富栄:Jean Giddens先生講演録 看護教育におけるコンセプト・アプローチと実装方略:看護教育,63 (1): 42-48,2022

3)遠藤みゆき:コンセプトの持つ力とは②—コンセプト学習導入への実践的手引き.看護教育66(3): 313-319,2025

4)泉佐野泉南医師会看護専門学校教職員一同:心理的安全性の高い組織をめざして―組織の自主運営化へのチャレンジ.看護教育 64(5):562-570,2023

5)石川秀樹:「学びの共同体」とは何か「学習する組織」との違いに焦点を当てて. 支援対話研究 1 (0): 37-48, 2013

6)西田好江,上野雅子,後藤智子:コンセプトにもとづくカリキュラム構築への歩み.看護教育63(2):172-180,2022