2020年のカリキュラム改正により、本校がコンセプト・ベースド・カリキュラム(CBC)を取り入れてから3年が経過しました。この4月からCBCで学んだ本校卒業生が地域の臨床現場で看護師として新たな人生をスタートし、地域医療の貢献に携わっています。今後、卒業生が看護師としてどのように成長していくのか、教職員一同期待をしています。

第1回でご紹介したようなCBCの考え方は、まだまだ日本の看護学校の中では普及していないのが現状です。それ以前に、CBCの前提となるコンセプト学習(concept based leaningまたはconceptual leaning)についてもあまり知られていません。そこで今回はコンセプト学習について、また学生の学習効果を高めると考えられるかかわり方とは何かを紹介させていただきます。

看護学生の置かれている状況

まず、日本の看護学校の現状についてですが、看護大学の増加や少子高齢化に伴い、看護専門学校の入学希望者は減少傾向にあります。これらの影響もあり、看護学生の学習に対するレディネスは変化してきているように思います。一方で医療は発達の一途をたどっており、看護学生が学習しなければならない情報量も年々多くなっています。実際に看護学校が使用する教科書も数年前と比べると内容が濃くなり、頁数も増加しています。つまりこれまでとはレディネスが変化した中で、看護学生にはこれまで以上の学習が求められているのです。

しかし看護専門学校の学生は3年間で学習課程を終え、国家試験を合格していかなくてはなりません。そして、看護師となっても日々学習を継続していくことが求められます。このような状況下において、情報を網羅するために知識を増やす、詰め込み型の学習方法で対応できるのでしょうか。圧倒的な情報量を記憶にとどめるのは困難ではないでしょうか。ではどのようにすればよいのか、解決法を考えると、一人ひとりが効率よく学習することが求められるのです。その方法の一つとして本校が取り組んでいるのがコンセプト学習であり、コンセプト学習を促進するものがCBCだと考えています。

コンセプト学習とは

そもそもコンセプトとは一体何なのでしょうか。まず、コンセプトという単語を日本語に言い換えると「概念」という意味になります。概念の意味は「物事の概括的な意味内容。(出典:デジタル大辞泉)」1)とされます。発展して、第1回でもご紹介したGiddens博士は「さまざまな考えを抽象化したもので、いろいろな状況に遭遇した時に、類似した部分を見極めて形成される概念のこと」と説明しています2)。つまり、コンセプト学習とは「新たな情報について、これまで学んできた知識と関連させて整理しながら学習していくこと」です2)。私自身、本校がCBCに取り組むことになってからこの分野について学習しました。まだまだ分からない部分が多いですが、コンセプト学習について理解を深めていくと、現状の看護学生にとっては望ましい学習であると感じました。

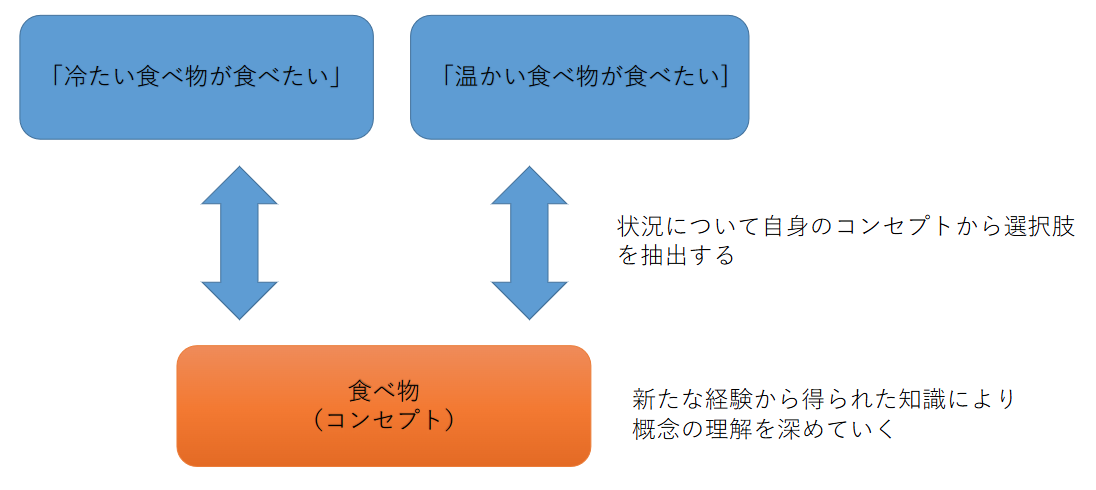

実は私たちは、このコンセプトを用いた考え方を日頃から活用しています(図1)。たとえば「食べ物」についても私たちはしっかりとした概念をもっています。「冷たいものが食べたい」「温かいものが食べたい」「さっぱりしたいものが食べたい」と友人から問われた時、私たちはこれまで食べてきた「食べ物」という概念の中から、適当な食べものについて複数の選択肢を引き出すことができます。そして新しい経験を積み重ねていくことで、「食べ物」についての概念はさらに深みを増していきます。これはまさにコンセプト学習であり、学習していくことで状況に応じ、対応するための引き出しが増えるようなことだと思います。

コンセプト学習はただ知識を詰め込む学習ではありません。自身の整理された記憶の引き出しと、新しい情報やその意味を関連させながら学習を深めていくのです。そのため、コンセプト学習で学ぶことの利点として、①学生の既習知識と新たな情報のつながりを創る、②学習の関連性をもたらす、③主体的な学習と行動が伴うためのステップとして役立つことなどがあると考えられています3)。コンセプト学習は現在求められる看護学生の学習との親和性が非常に高いと考えます。

そもそも学習とは何なのか

私たちは新たなことや状況などに出くわし、経験していくことで引き出しを増やすように学習を重ねていきます。そして状況に応じて、適切な引き出しから知識を関連させていきます。ワーキングメモリーとよく似た考えだと思います。

では一体、学習とは何なのでしょうか。教育者である以上「ヒトがどのように学ぶのか」という学習については少し知っておくことが必要かもしれません。まずは「学習」というものがどのようなメカニズムで成り立っているのかを考えてみましょう。

学習とは「経験の結果として起こり、パフォーマンスの向上や将来の学習の可能性を高める変化をもたらすプロセス」であると考えられています4)。この定義からは、学生自身が学習を経験し成し遂げていくプロセスが非常に重要だということがわかります。学習の主体は学生自身であり、教員は学生が学習プロセスをたどるための「伴走者」としての役割が求められるのです。

教育神経学からみる、知識を統合して身につける重要性

ここからは、もう少し具体的に学習の科学について触れていきます。「教育神経科学」という教育学・神経科学・心理学の3つの要素を合わせた学問があります。教育者にとっては教育がどのように起こるのかを学ぶことができる興味深い分野です。この3つの分野の中でも「私たちの脳がどのようにして学習するか」という神経科学の領域は、とても重要な役割を担っていると思います。

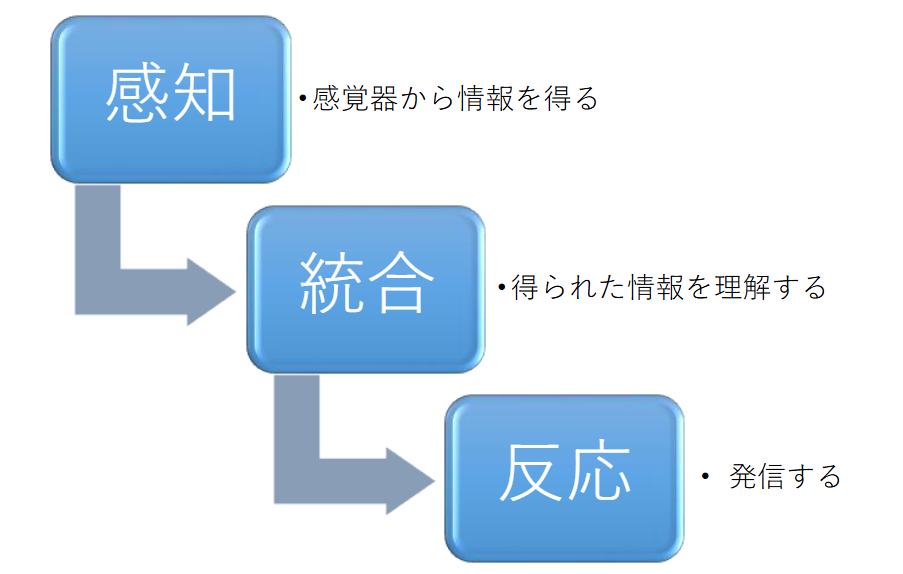

脳の機能についてはまだまだ明らかになっていないことばかりですが、世界中で研究が進んでいます。たとえば、脳を構成する何千億もの神経細胞(ニューロン)がシナプスを形成することで、われわれは多くの情報を獲得し、生命維持をしながら物事を考え、行動しています。中でも大脳の前頭葉はヒトでは一番大きな脳領域であり、ヒトの思考や記憶などとの関連が深いとされています。それ以外にも脳にはさまざまな機能がありますが、大まかな役割は主に3つです。それは聴覚・視覚などのさまざまな外部刺激を「感知」し、それら集められた情報を「統合」し、統合した結果に「反応」することです(図2)。これら3つの役割もさまざまな神経ネットワークを構築して行われています。

実はこの「感知」「統合」「反応」という機能は、学習のプロセスと同じなのです。たとえば講義を視て、聴くといった「感知」だけでは記憶として残りません。学生たちには得た情報を脳の中で「統合」したり活用(反応)したりして、意味を理解するプロセスが必要なのです。教員からの一方的な講義であれば、学生は聴く(感知する)だけになります。やはりそこで必要なのは、「統合」するプロセスを作る時間です。新しい情報を得ても、その情報を使って、物事を考え、行動へ移すことをしなければ学習として得られるものは少なくなってしまいます。この統合するプロセスに関与する脳領域として側頭連合野と前頭連合野が知られており、前者は事実としての場所や物語を記憶として保存する場所であり、後者は決断や創造性といったことに関与します。これら二つの脳領域をバランスよく指摘された学習環境が学習効果を促進すると考えられています3)。

1960年代に初めてコンセプト学習を唱えたTaba氏は、「教師が効果的に教えるためには、学生が与えられた情報から基礎となる概念や原理までを理解する必要があります。もし、情報があまりにも早く提示されすぎると、学生は新しい情報と記憶されている知識との間に、つながりを作ることが難しく、単に暗記されるだけになります。そして既習の知識と繋がりがない場合、生徒は暗記された事実をすぐに忘れてしまいます」と主張しています5)。以来、単に事実の知識を教えるのではなく、概念的な知識を教えることの重要性が研究によって支持されて今日に至っています。

学生の学習効果を高めるかかわりとは

神経科学の視点からは、学習の記憶に関する海馬で生じる「長期増強(LTP:Long-term potentiation)」という神経可塑性も注目されました6)。これはシナプスが同期すれば神経伝達効率が長期的に増強されるという現象であり、記憶や学習のメカニズム解明となるため、現在も世界中で研究されています。そして、次々に学習に影響を与える因子について明らかとなっています。

我々がもつ感情もその一つです。ポジティブな感情であれば脳領域にある扁桃体の活動が促進され記憶の定着を促進し、逆にネガティブであれば妨害することが報告されています7)。またモチベーションも学習効果に影響し、興味が少ないと学習効果が低いこともわかっています。そして報酬系にかかわるドパミンは、学習に影響を与えることが知られています8)。

これらを理解した上での、学生の学習効果を高めるかかわり・環境が有用だと思います。教員には「なぜこの学習が必要なのか」といった学習目的を明確にし、モチベーションを高める介入が求められます。また学生がポジティブな感情になれるよう、心理的安全を確保し、できていることは褒めるかかわりが学習を伸ばしていくのです。繰り返しますが、教員は学生の学びをサポートする良き「伴走者」となるのが好ましいのだと考えます。

これら以外にも学習効果を高める因子は睡眠や栄養などたくさんあります。看護学生の学習環境を整えるためには、これらの因子を考慮した上で学習にとって最適な環境が何かを常に考える必要があります。

コンセプト学習で効率よく学習を

本校では、こうした脳が学習するプロセスも考慮した上で、看護学生にとってコンセプト学習が効果的だと考えています。コンセプト学習の効果については世界中で研究されているようですが、まだまだエビデンスとしては不十分な側面があります。しかし膨大な学習量に対応し、主体的に学習していくには、概念の理解を深めたうえで、それらを他の状況へ応用できるコンセプト学習こそが、これから看護師が目指していく学習法の一つなのかもしれません。また効率よく学習するためには、学習に影響する因子を私たち教員が理解した上で教育活動に取り組むことが大切であると感じます。

1)デジタル大辞泉:概念,小学館,2020

2)Giddens JF: Concept for Nursing Practice, 3rd ed, Elsevier, 2021

3)津波古澄子: 看護教育にコンセプト学習を用いるメリットと可能性. 看護教育 66(3);320-327,2025

4)Ambrose SA, Bridges MW, DiPietro M, et al:How Learning Works: Seven Research-Based Principles for Smart Teaching, Jossey-Bass,2010

5) Taba H: Curriculum development: theory and practice, Harcourt, 1962

6)Bear MF, Kirkwood A: Neocortical long-term potentiation. Current Opinion in Neurobiology3(2):197-202,1993

7)Chai MT,Hafeez UA, Mohamad NM, et al: The Influences of Emotion on Learning and Memory. Frontiers in Psychology 24;8:1454, 2017

8)Wise RA, Jordan CJ: Dopamine, behavior, and addiction. Journal of Biomedical Science 28(1):83, 2021

_1701994343947.png)