指定規則の改正を受けた新カリキュラムが2022年4月にスタートを迎える。各看護系大学においては、どのような看護人材の育成が必要とされているのか、自学の特色は何かを考え、悩まれたことと思う。そこで本企画では、各校がどのような意図で、どのようにカリキュラムを編成したのか、執筆の先生の専門領域の特性も交えながらご紹介いただいた。既に新カリキュラムは実施を待つ段階であると思うが、今後の実践・評価・改善に本企画が参考になれば幸いである。

企画:野崎 真奈美(順天堂大学)

はじめに

2022年4月より、改正指定規則に則った新カリキュラムがスタートする。新カリキュラムの実施に向けて、本学では2019年より新カリキュラムのプロジェクトを立ち上げ、各領域の代表者がメンバーとなり審議を重ねると共に、FD(ファカルティ・ディベロップメント) /SD(スタッフ・ディベロップメント)研修会においても検討を重ねた。本学における新カリキュラム編成に向けての取り組みと、成人看護学における新カリキュラムへの対応について紹介する。

本学における新カリキュラム改正への取り組みのプロセス

本学では、新カリキュラム改正に向けて、「看護基礎教育検討会報告書(2019年)」を踏まえ、現行カリキュラムの検討を行った。現行カリキュラムは、前回のカリキュラム改正の際に大幅に見直しが行われたことや、ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、アドミッション・ポリシー(以下3P) および8つの学士専門力などが緻密に策定されていることから、現在の3P や学士専門力を変えることではなく、現行カリキュラムにおいて不足している能力や、卒業時に必要な能力、社会から求められる能力や学生からの視点、学生の主体性を育む視点について考慮しながら、新カリキュラムを作成していくことを確認した。

次に、社会が求めている人材とは何かについてまず検討した。社会が求めている人材として、看護学士課程のコンピテンシー、看護師等養成所の運営に関する指導ガイドライン、2018年に経団連が提示した企業が求める学生の資質1)を参考にした。上記を踏まえ、次に大学として育成したい人材像と教育上の課題について検討した。

その結果、本学は育成したい人材像としてディプロマ・ポリシーに示された能力を身につけ、8つの「学士専門力」(教養を高める力、連携し協働する力、援助関係形成力、思考力・判断力、自己学修力、変革を志向する力、探求する力、看護実践力)を備えることを明確にした。教育上の課題としては「教養を高めること」「研究力を強化すること」「自律して学修する力」「コミュニケーション力」「生活体験を持つこと」「自身の健康マネジメント力」の6項目が挙がった。

また、本学は現行カリキュラム開始時、一部の科目でタイアップ科目を設けた。複数の領域の教員が、一つの科目を講義するという領域横断型科目である。例えば、人間発達援助論という科目では、母性看護学・小児看護学・成人看護学・老年看護学の教員が担当し、人間のライフスタイルと各期における特徴や発達特性に応じた援助という視点で、連続性をもって一人の対象者をとらえ、教授することを目的としてスタートした。しかし、マンパワーや時間のやりくり等の事情から次第にオムニバスのような形式になっている科目もあり、本来の意図通りに運営することが難しい状況になっている科目も出てきた。タイアップ科目として設定しなくとも、科目間の関連性、連続性を教員が意識して学生に伝えるようにすれば良いのではないかということになり、新カリキュラムでは、タイアップ科目を中止することとなった。

成人看護学における新カリキュラムへの取り組み

成人看護学に関連する改正指定規則の変更点は、「成人看護学」と「老年看護学」の臨地実習について、現行それぞれ「6単位」と「4単位」のものから「合計4単位」となったことである。また、自由に設定できる臨地実習6単位が今回の新カリキュラムでは認められることとなった。本学の成人看護学領域では、今まで6単位だったものを新カリキュラムでは5単位とする。1単位少なくしても科目の目標が達成できると判断したためである。減少した1単位分は、統合実習の増加分にあてられた。

指定規則を反映した新カリキュラム

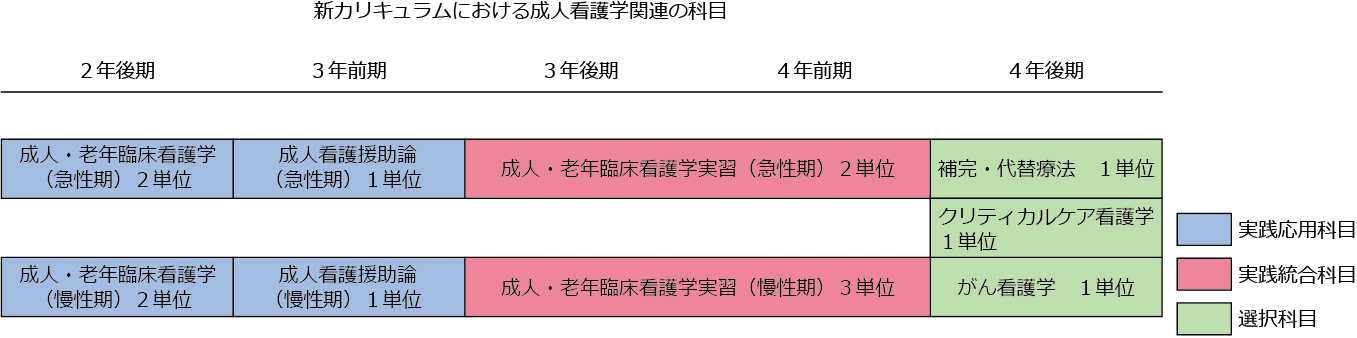

本学の成人看護学関連の科目は図に示す通りである。タイアップ科目が中止になり、タイアップ科目で教授していた内容を各領域へ再配分し、新たな科目“成人看護援助論”が誕生した。また、現行カリキュラムにおいて成人看護学の教員が担当している選択科目として、“感染看護学”、“クリティカル看護論”、“がん看護学”、“補完・代替療法”がある。これらは領域実習に出る3年次前期までに開講していたが、新カリキュラムでは、保健師課程・助産課程を選択しない学生が自身の専門分野を深めるため看護師課程に特化した専門分野を深めるための選択科目として位置づけ 、4年次で履修することとなり、履修年の変更を行った。

今後の課題

1)領域間の連携と学習の継続性

現行カリキュラムのタイアップ科目は、複数領域の教員が打ち合わせを重ねながら講義・演習を行っている。新カリキュラムでは、単一の領域の教員が科目を担当することから、科目によっては、講義で扱う事例や演習内容が重複する可能性もある。そのため学生への教授内容・方法について教員間で引き続き打ち合わせを行って共有し、内容の重複を避けつつ領域間の連続性を意識した講義を行う必要がある。

今回のカリキュラム改正において基礎看護学では、臨床判断能力や倫理的判断・行動に必要な基礎的能力を養うための演習の強化が示されている2)。基礎看護学で学んだことを、成人看護学の講義・演習・実習のなかで、具体的にどのように繋げていくのかということについて、両方の領域で検討し、効果的な学修を目指すことが重要だと考える。

2)臨地実習の展開

臨地実習における1単位あたりの時間数は45時間だが、留意事項として「臨地実習を充実させるために実践活動の場以外で行う学習の時間を臨地実習に含めて差し支えないこと。実践活動の場以外で行う学習については、学習の目的、内容及び時間数を実習指導要綱等で明確にすること。」と指導ガイドラインに明記されている3)。本学ではCOVID-19の感染拡大に伴い、実習施設の受入れ状況を踏まえて現在急性期の実習3単位のうち、1単位は学内実習としている。また臨地での実習も、今まで1日実施していたものが半日となっている。コロナ禍で臨地実習の時間数が減少しているが、実習で経験したことを学内で振り返る時間を今まで以上に設けることで、学修を深められるなど良い点も見受けられる。本当に臨地でないと経験出来ないことは何なのか、臨地実習を充実させるための学習は何かについてもう一度振り返り、実習内容を具体的に検討していくことが必要だと考える。

3)新カリキュラムの評価の方法

評価については現在検討中である。ディプロマ・ポリシー、科目目標、教育内容等について、教員の評価だけでなく、学生の評価、学校関係者や実習指導者など他者評価なども含めて計画、実施していきたいと考える。

1)高等教育に関するアンケート結果,日本経済団体連合会,2018年,https://www.keidanren.or.jp/policy/2018/029_honbun.pdf,アクセス日:2021年11月30日

2)看護基礎教育検討会報告書,厚生労働省,p.10,2019年,https://www.mhlw.go.jp/content/10805000/000557411.pdf,アクセス日:2021年11月30日

3)看護師等養成所の運営に関する指導ガイドラインについて (mext.go.jp),https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/078/gijiroku/__icsFiles/afieldfile/2016/11/15/1379378_04.pdf,p.11,アクセス日:2021年11月30日

_1641428770454.png)

」サムネイル2(画像小)_1655700691661.png)

_1640305747860.png)