地域に根ざす看護のかたち

これまで3回にわたり、ジャパンハートの「RIKAjob」プロジェクトにおいて看護師が活躍する離島やへき地の医療の実際を紹介してきました。今まであまり意識したことがなかった方々にとっても、離島やへき地の医療が少し身近になってきたのではないでしょうか。

今回は、山梨市立牧丘病院(山梨県山梨市、以下牧丘病院)で行われているへき地医療・地域看護の現場を通して、「暮らしに寄り添い、人を支える看護の実践とは何か」「地域医療のなかで看護が果たす役割とは何か」を見つめ直します。

牧丘病院から見えた“暮らしに寄り添う医療”

山梨市の北部、果樹園と山々に囲まれた静かな町にある牧丘病院。ここでは、この地域だからこそ実現できる「生活に根ざす看護」が日々実践されています。

牧丘病院は山梨市が運営する地域中核病院として、急性期医療から在宅、訪問診療までを一手に担い、地域のセーフティーネットとして重要な役割を果たしています。周辺には高齢化が進んだ集落が点在しており、在宅で療養する患者も少なくありません。地域包括ケアの要として、医療だけでなく生活全体を見守る役割を担っているのが、この牧丘病院です。

特徴的なのは、患者とスタッフの距離が非常に近く、「○○屋さんの○○さん」といった“顔の見える関係性であること”が地域医療を支えている点です。病院職員と患者の関係は、単なる治療者と受療者ではなく、「顔なじみ」として成立しており、地域に根ざした信頼が、この地域の医療を支えています。

看護師の役割は “退院後の暮らし” まで

牧丘病院では、入院中から退院後の生活を見据えた支援が行われています。 驚くべきは、患者の在宅での状況を病院のスタッフはよく知っており、在宅へ向けた多職種の協力体制が整っていることです。退院前のカンファレンスでは、医師、看護師に加え、訪問看護師、薬剤師、リハビリスタッフ、栄養士などが連携をして、「この人が自宅に戻ってからどのように生活していけるか」を具体的に検討していきます。だからこそ、患者も安心して自宅へ帰ることができます。病院が、地域住民の生活を守る上で重要なセーフティーネットになっているのです。

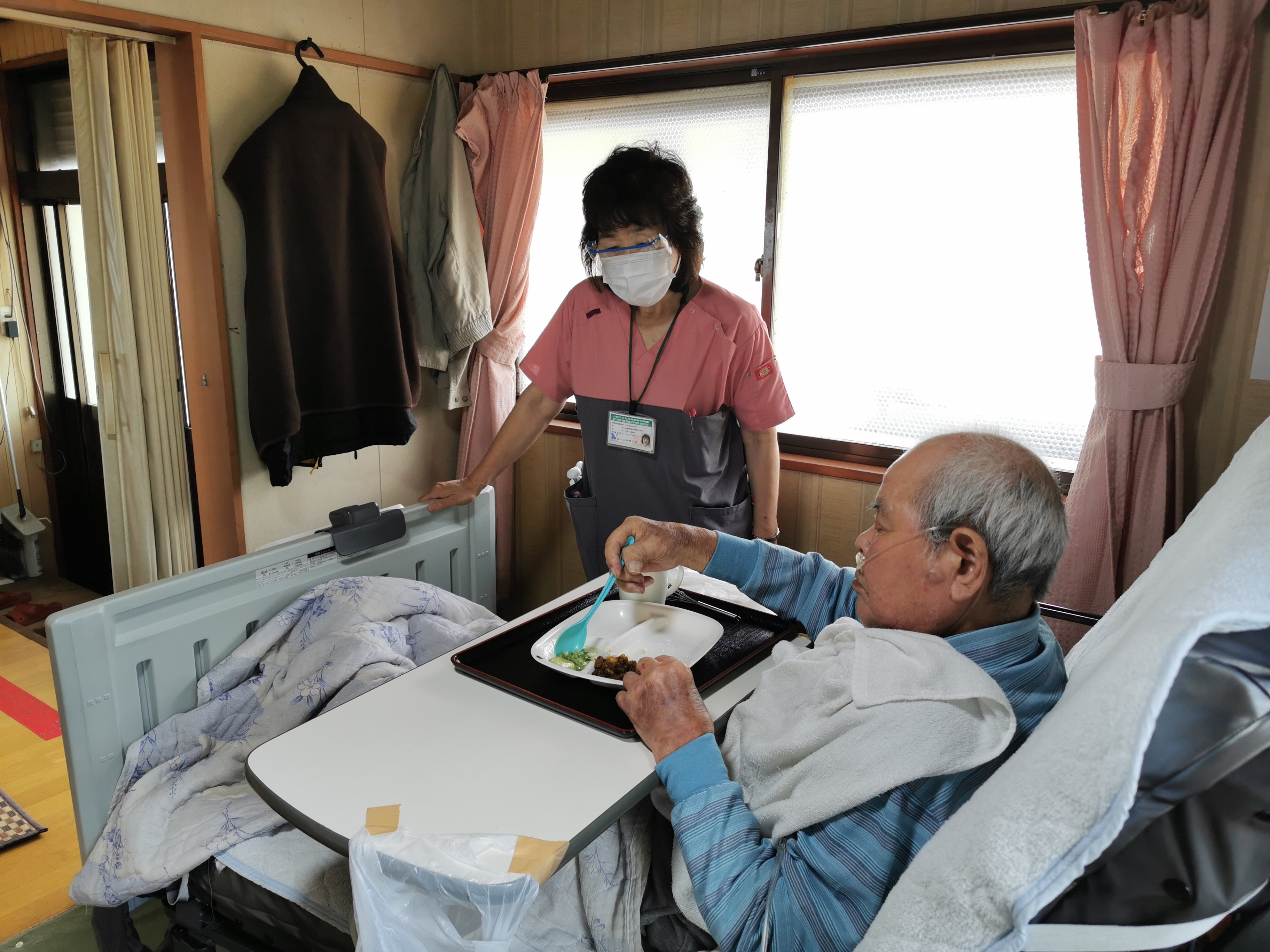

看護師は、その中でも生活全体の視点を持った重要なファシリテーターという役割を担っています。患者の自宅に同行訪問し、ベッドの配置や段差、家族の支援体制まで確認し、患者が自宅に戻った後も安心して暮らせるように綿密な調整が行われます。そして、退院後には訪問看護や訪問診療でも、継続的にフォローをしていきます。ここでは、自宅に戻った患者に実施した訪問看護の実際のようすを少しご紹介します。

入院中から関わっていた患者さんの中に、「この方はどのような生活を送っているのだろう?」とよく疑問に感じていた方がいらっしゃいました。その患者さんが退院され、訪問看護を利用されることになったため、ある日お宅へ伺いました。

病院では、病室でパジャマを着て、寝たり起きたりといったようすで過ごす姿しか見たことのなかったその方が、自宅では庭で草取りをし、「よく来てくれた」と出迎えて、お茶を出してくれる姿がそこにはありました。その姿に、「治療が終わること」と「生活に戻ること」がいかに違うのかということ、自宅で過ごすことがその人らしさを取り戻す上で一番の近道なのではないかということを感じました。

他にも、事前に情報収集をしていた時点で、「この状況で、独居で生活することは相当厳しいのではないか」と想像していた患者が、訪問してみるととても明るく、「やっぱり、家がいいね」と生き生きとした表情で話をされていた、ということもあったそうです。

「この疾患、自立度であれば、在宅ましてや独居生活は不可能だろう」と思っていた状況でも、できる限りのサービスを利用して、「その人らしく生きていく」ために最大限工夫することも、私たち看護師の役目なのだと感じます。

牧丘病院では、訪問看護師も病棟チームの一員として朝の申し送りに参加し、職員と同じ部屋で食事をとるなど、日常的に密な連携が取られています。このように、入院と在宅の垣根がない環境が、患者への一貫した支援を可能にしています。

人財交流を経て再確認した看護の本質

ジャパンハートでは、国内だけでなくミャンマー・カンボジアなどの発展途上国への医療支援活動のほか、現地人医療者の教育も重要な活動の一つとして行っています。2019年、カンボジアの「ジャパンハートこども医療センター」から、看護師のソペアがはじめて日本を訪れ、牧丘病院で研修を行いました。彼女は現地で病棟リーダーを務め、家族が医療の担い手となるカンボジア独自の看護文化の中で実践を重ねてきた、欠かせない存在です。

牧丘病院での研修で、ソペアは病棟や訪問看護などを経験し、さまざまな場面に触れることができたといいます。患者が庭で摘んだ花を手渡してくれて、言葉を超えた温かな交流が生まれたり、終末期の若い患者や、日中一人きりで過ごす高齢者の生活に触れたりする中で、「日本の家はとても静か」と率直に語ってくれました。「たった1人のために訪問するのは難しい」「ここは物やサービスがたくさんある。カンボジアには、ない」「なぜ家族が病院にいないの?」とカンボジアとの医療システムの違いに驚きながらも、積極的に疑問を共有し、患者とかかわりを持とうとするソペアさんのようすに、牧丘病院のスタッフも刺激を受ける機会となりました。

この研修を通じた交流によって、文化や制度の違いはあれど、看護の本質は「目の前の人に寄り添いたいという思い」にあると、互いに再確認しました。

* * *

地域医療においてこれからの看護に求められるのは、単なる医療技術や知識を超え、人と人をつなぎ、生活全体を見通す力や視点です。 静かな山間の町、牧丘から広がる看護のかたち。それは、未来の地域医療を照らす光とも言えるでしょう。

「地域とつながる医療を体験したい」「暮らしに根ざした看護を実践したい」 そう感じた方は、ぜひ地域医療にチャレンジしてみませんか? 地域医療の現場で、あなたの看護が誰かの“暮らし”を支える力になります。

これまで、離島・へき地の医療状況やそれぞれの地域での取り組み、実際に活動する看護師の声をお届けしてきました。皆さまの看護師としての生き方に少しでもお役立ていただけたなら幸いです。

本連載をお読みいただき、誠にありがとうございました。

.jpg)

2004年、創設者・吉岡秀人(小児外科医)が自身の長年の海外医療の経験をもとに、医療支援活動のさらなる質の向上を目指して設立した「日本発祥の国際医療NGO」。東南アジアを中心とする国内外で、小児がん手術などの無償の高度医療含む治療を年間約4万件実施しており、累計数は35万件を超える実績があります。これらの活動は全て「未来の閉ざされた人たちに、明るい未来を取り戻す」ことを目的としています。

2025年10月、カンボジアに「ジャパンハートアジア小児医療センター」を開設予定。この新病院は、カンボジアや周辺国の貧困層の子どもたちに高度な小児医療を提供し、命を救うことを目的としています。

_1678352053026.png)