科目の目的と概要

「ボランティア活動論」は、看護学科1年生を対象とした1群科目(一般教育科目)で、必修・2単位30コマで構成されます。本科目では、ボランティアの歴史や、活動の精神的根幹をなす理念であるボランタリズムを体系的に学び、他者と地域を支える「共助の精神」を育むことを目的としています。

学生は講義を通して、ボランティア活動の意義や仕組み、安全管理、守秘義務の重要性などを理解し、その後、地域社会に出向き、実際の活動を経験します。これらの活動は、地域住民との双方向的な交流を通じて、相互理解と信頼関係を築くとともに、その過程で活動の意味や価値を考え、ボランティアの意義への理解を深める機会として位置づけられます。また、看護職を志す学生にとっては、地域志向型のケアマインドや人間理解を深める貴重な学びの場となります。

本科目の基盤となるボランティア部

こうした科目のほか、本学新潟キャンパスには、学生が主体的に地域活動へ参加できるボランティア部があり、日頃から地域とのつながりが培われています。活動先は、医療・福祉分野、行政・教育機関、地域のまちづくり団体など幅広く、多様な依頼を受けています。このつながりを活用し、学生はボランティアの実際を体験しているのです。具体的には、以下のような団体との協働です。

●医療・福祉分野: 医療法人社団萌気会、南魚沼市社会福祉協議会、特別養護老人ホームうおの園、相談支援センターみなみうおぬま

●行政・公共機関: 南魚沼市教育委員会、南魚沼保健所

●地域団体: 一般社団法人南魚沼市まちづくり推進機構、東地区まちづくり協議会ほか

依頼内容も多岐にわたります。たとえば、「みんなの食堂」「南魚沼グルメマラソン」「さわやかジョギング大会」「薬物乱用防止街頭キャンペーン」「東地区スイカ祭り」「病院の夏祭り」「南魚沼サイクルフェスタ」「特別養護老人ホーム秋祭り」「車いすラグビー」「ナイトウォーク」「南魚沼市縦断駅伝」「東地区新米祭り」「新潟県防災訓練」「ひとり親支援『すまいるフェスタ』」などがあります。

これらの活動は、単なる行事運営の補助にとどまらず、地域の一員として人々とかかわり、看護職として必要なコミュニケーション力や状況判断力、協働性を養う機会となっています。

授業運営の流れ

本科目は全30回で構成され、次のような流れで授業が進行します。

第1回~第7回:ボランティアへの理解を深める

講義を通してボランティアの歴史や理念、活動の意義、安全管理、守秘義務、人権尊重の重要性などについて学び、ボランティア活動への理解を深めます。学生からは「自分の中で“ボランティア”はただの善意だと思っていたが、社会との接点を持つ重要な活動だと知った」という声がありました。

第8回~第22回:ボランティアに参加する

地域や関連機関から依頼を受けた多様な活動の中から、学生が関心のある活動を4回選び参加します。活動に参加するたびに、それぞれ以下の4種類の記録様式を作成します。

・ボランティア計画書

活動前に、実施主体団体の事業概要やボランティア活動の内容を調べ、学生自身の参加目的・目標および活動にあたっての留意点を明確にすることで、行動の主体性を高めます。

・誓約書

守秘義務や安全管理に関する事項を確認し、ボランティア参加に臨む姿勢と責任を自覚し、誠実な行動を心がけます。

・ボランティア活動報告書

実施内容、目標の達成度、活動の意義、自分の役割、気づきなどの学びを、事実とともに整理し、単なる感想にとどめないものです。

・証明書

活動実績を公式に証明するものであり、学生の社会的評価を高めるとともに、将来の進路選択を支える資料となります。

第23回~第26回:成果と学びを可視化する

これまでに行った4回の活動経験をもとに、3名程度の小グループで発表資料を作成します。各自の活動記録や振り返りを持ち寄り、相互に意見を交換しながら、成果と学びを整理・可視化します。

第27回~第30回:全体発表

「ボランティア活動報告会」を開催し、小グループごとに、活動成果および得られた学びを全体に向けて発表します。発表を通して他グループの活動内容や視点を共有し、自らの学びをさらに深化させる機会ともしています。

この一連の流れによって「事前計画 → 実践 → 振り返り → 成果発表 → 証明」という学びのサイクルを形成し、活動の質と安全性を高めています。

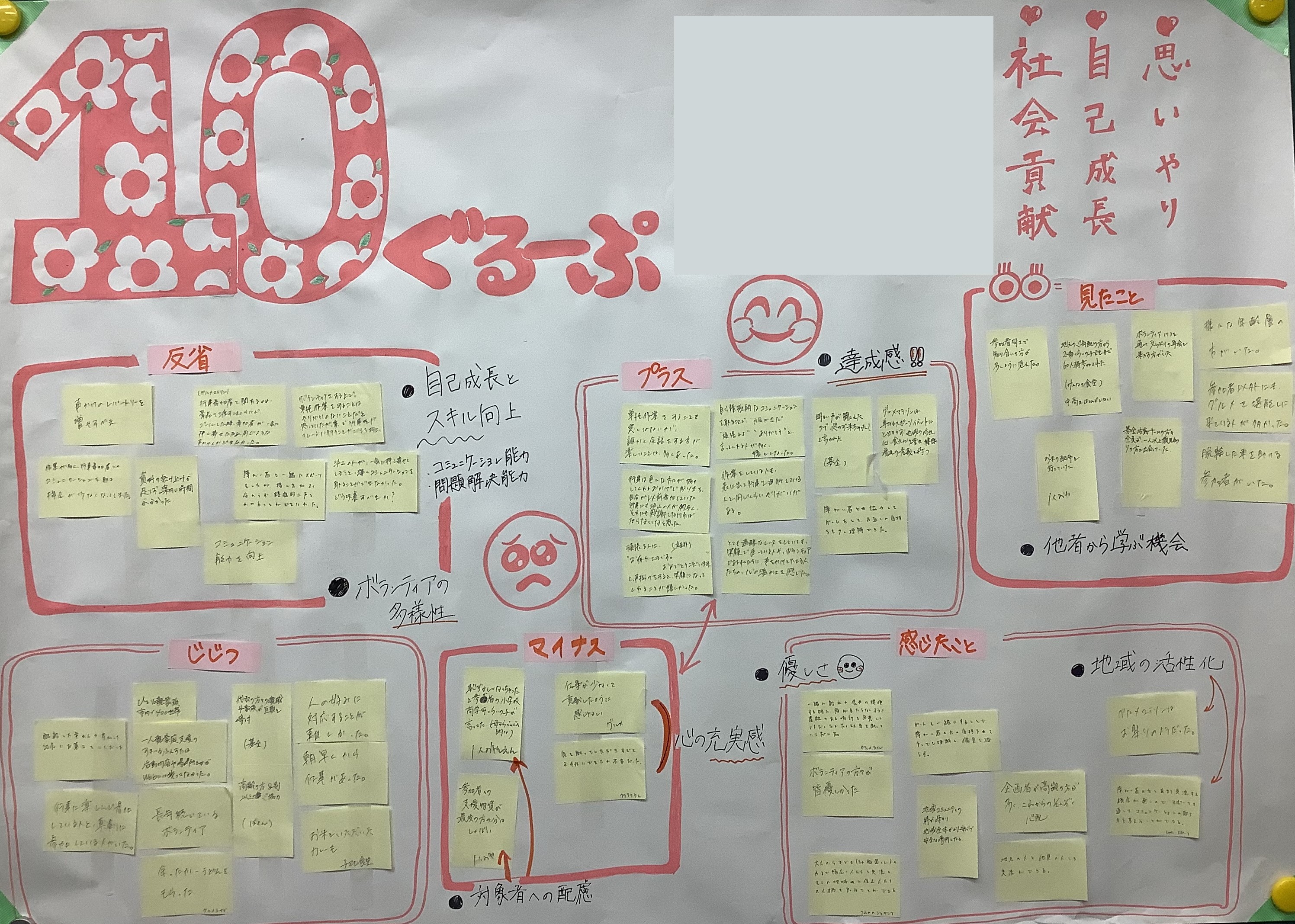

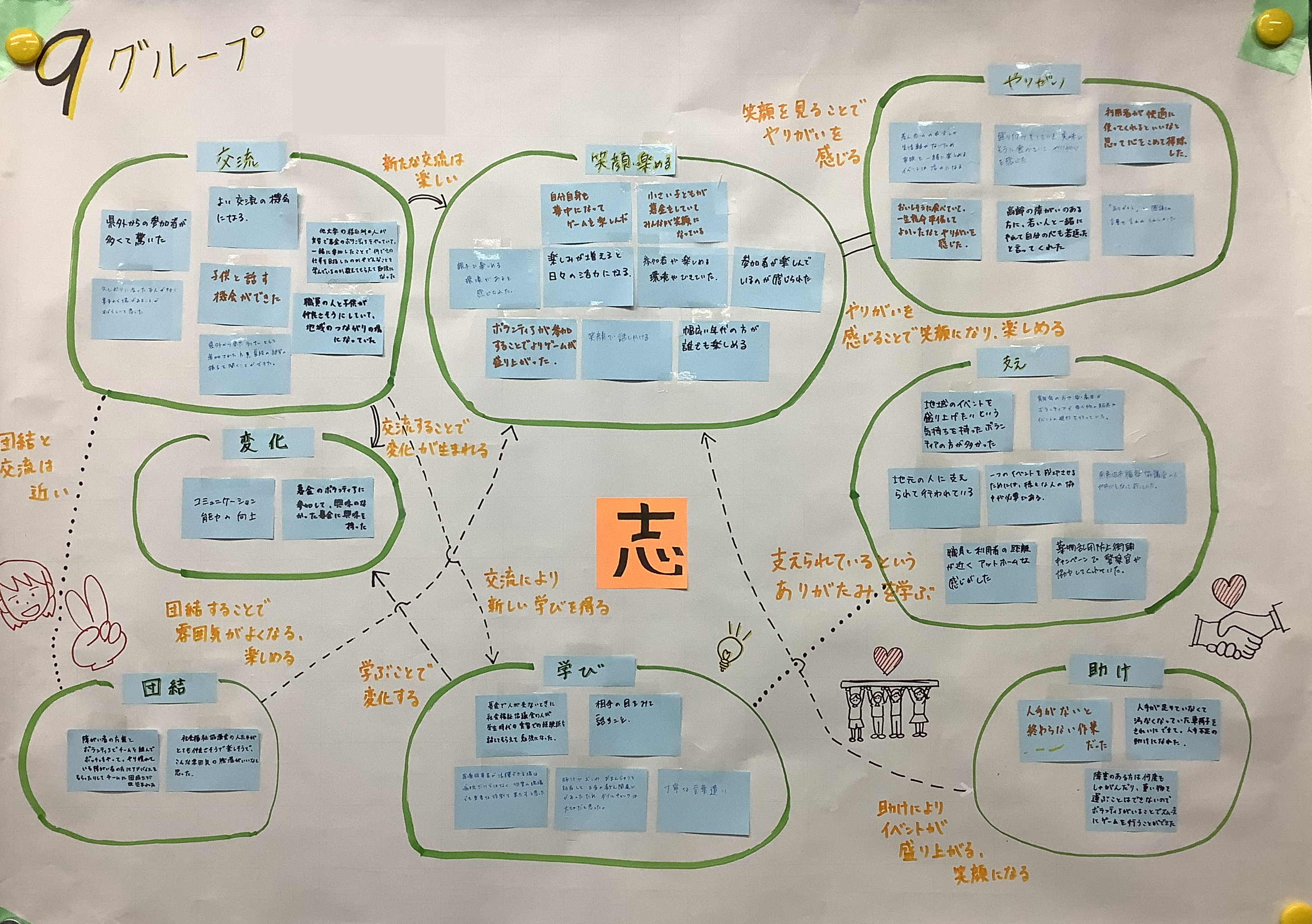

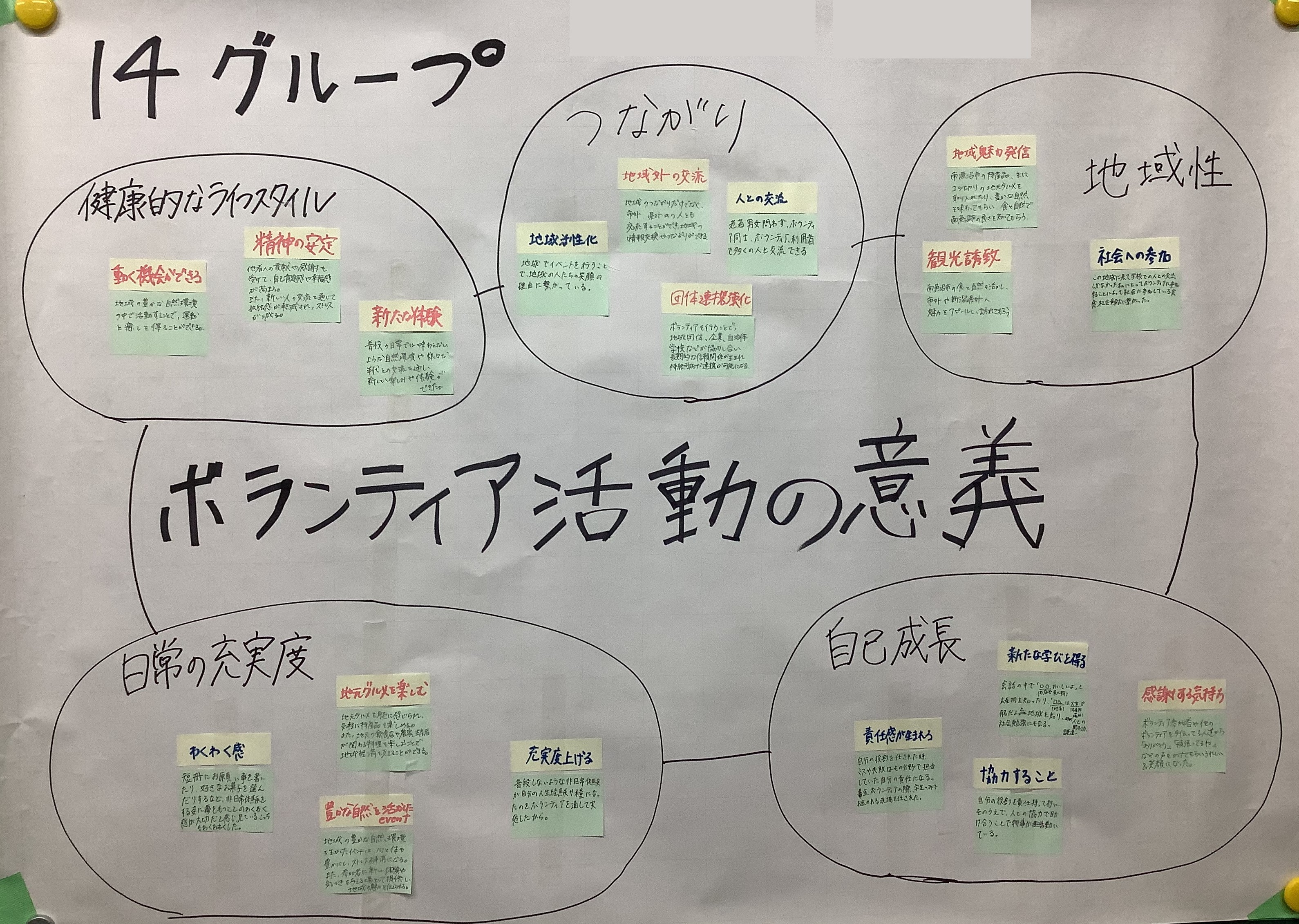

発表資料作成とKJ法の活用

発表準備では、KJ法(アイデアや情報をカードに書き出し、グループ化して関連性を明らかにすることで、断片的な情報を構造化するもの)を用いて、活動を通じた気づきを整理し、ボランティア活動の意義を探究します。学生は活動を振り返り、自らの体験から得た気づきを出し合い、分類・関連づけを行うことで全体像を可視化します。この過程で、個々の経験が相互に関連づけられ、新たな意味づけが生まれるのです。

以下のような進め方で学生たちの気づきを整理しています。

① 活動を振り返り、自身の気づきを報告する。

② グループで全員の気づきを読み込み、意義に関わる部分に下線を引く。

③ 下線部分を共有し、不明点があれば質問し、共通理解を得る。

④ 意義を短い文章で付箋紙に記し、類似する内容をまとめて「島」を作る。

⑤ 島ごとに見出しをつけ、関係性を考慮して配置し、矢印や線で全体像を完成させる。

⑥ グループで全体図を発表する(写真参照)。

写真:学生たちが作成した全体図

また、作業するうえで重要なポイントとして、学生たちには以下のことを伝えています。

・表が完成しなくてもよい。議論の過程そのものに価値がある。

・教員の助言を適宜受け入れる。

・批判を避け、自由に意見を出す(ブレインストーミング)。

・具体例を交えて議論する。

・意見の共通点や相違点を意識する。

学生からは「意見を出し合っているうちに、自分では気づかなかった視点を知ることができた」「付箋を並べ替えていると、活動の全体像が見える瞬間があった」という感想が寄せられました。

こうしたグループでの意見交換や意義の整理は、看護実践における多職種連携や情報共有の基礎訓練となります。異なる視点を受け入れ、共通理解を形成する過程は、臨地実習や臨床現場において求められる判断力・協働力の育成にもつながります。

地域活動の事例と学生のかかわり

ここからは、実際に学生たちが参加しているボランティア活動を例に挙げ、どのようなことを任されているのか、学生たちが何を学び取っているのかをご紹介します。

東地区すいかまつり

本学の新潟キャンパスがある南魚沼市黒土新田は黒土がスイカ栽培に適し、甘く立派な「八色スイカ」が特産です。スイカ農家からの提供を受け、学生は来場者にスイカを無料でふるまうとともに、子どもたちには「すいかクイズ」を実施します。クイズを通じて子どもたちが地元農産物に親しむ様子を間近に見ながら、学生自身も地域資源の価値を再認識する機会となっています。ある学生は、ボランティア活動報告書に「地域の方と笑顔で話す中で、地元への誇りを共有できた」と記していました。

新米祭り

南魚沼市は全国的にも知られる米どころであり、新米祭りでは地元産コシヒカリを来場者にふるまいます。学生は盛り付けや提供を担うだけでなく、高齢者や観光客との交流を通して、地域の食文化や生活背景を理解します。学生の一人は「お米を通じて世代を超えた会話が生まれ、自分も地元の文化を受け継ぐ一員だと感じた」と振り返っていました。

災害対応訓練

新潟県防災訓練では、医師によるトリアージの対象者役を演じます。ある学生は「怪我をした避難者役を体験して、支援を受ける側の不安や孤独を実感した」と語っており、防災看護の重要性を認識する機会となりました。

福祉施設の祭り

特別養護老人ホームの秋祭りや病院の夏祭りでは、学生は利用者の移動補助やレクリエーションを担当します。高齢者と笑顔で会話を交わすことで、学生に支援する喜びと責任を感じさせ、観察力やコミュニケーション力の向上につながります。

一人親支援イベント

「すまいるフェスタ」では、ひとり親家庭の保護者や子どもと交流し、学習支援や遊びを通して安心感を提供します。学生は「相手の生活背景を理解することで、支援のあり方を考えるきっかけになった」と報告しています。

学生の学びと教育効果

これらの活動経験は、単なる地域貢献にとどまらず、看護学生としての基礎的資質の涵養にもつながっています。活動を通じて得られた主な学びは以下の通りです。

主体性の向上

「自分が動かなければ活動は進まない」という意識が芽生え、状況を把握して主体的に行動する姿勢が育まれます。

地域理解の深化

「地域の温かさと同時に、支援を必要とする人の存在を知った」という実感が、地域包括的支援の視点を醸成します。

看護実践力への波及

施設利用者の何気ない言葉や行動から体調や気分を察する力がつき、看護援助を行う際に必要な観察力を高めることにつながります。

自己効力感の醸成

「笑顔で対応したら相手も笑顔になり、自分の行動が誰かを支えることを実感した」ことで、対人援助職としての自信が高まります。

これらは、先述した「事前計画 → 実践 → 振り返り → 成果発表 → 証明」という学びのサイクルの中で形成され、看護学習プロセスとして、実践知の基礎訓練ともつながっていると考えます。ここでいう実践知の基礎訓練とは、地域や活動の場に応じて主体的に判断し、他者の言動や状況を観察して柔軟に対応する経験を重ねることで、看護実践に不可欠な観察力・判断力・対人援助の基盤を培う過程を指します。

今後の展望と課題

本科目は、地域との双方向的なかかわりを通じて、学生が主体的に学びを深める教育活動として定着してきています。さらなる教育効果の向上と地域貢献の拡大を図るため、私たちは以下の展望を持っています。

専門性に関する活動機会の拡充と多様化

現在も多様な活動に参画していますが、今後は医療・福祉・防災・子育て支援など看護職との関連性が高い分野を含め、幅広い分野での活動体験を促し、学びの多様性と専門性の双方を高めます。

学びの可視化と共有

活動報告やKJ法による意義整理を体系化し、同学年の学生間・学外で共有する機会を設けます。学内発表会を地域団体にも公開することで、学生の成果を広く発信し、地域全体のボランティア文化の醸成に寄与します。

地域活動への継続的な参画と発展

地域団体・自治体・医療機関などと連携し、すでに単年度で終わらない継続的な活動に参画しています。教員も企画の実行委員としてかかわり、学生は同じ地域の方々と複数回交流を重ねています。今後はこれらの活動をさらに発展させ、より深い信頼関係と実践的学びの機会を拡充していきます。

リーダーシップ教育との接続

継続的な活動経験を持つ学生には、後輩指導や活動企画の機会を提供します。これにより、将来の看護現場で求められるリーダーシップ能力を計画的に育成します。

まとめ

「ボランティア活動論」は、学生が地域社会とつながり、看護職としての地域志向や共助の精神を養う重要な教育科目です。活動で培われた主体性・地域理解・実践力・自己効力感は、将来の看護実践に確実に生きます。地域と学生を結ぶこの取り組みは、本学の特色ある科目「まちづくり論」とも補完しながら、学生が地域の成り立ちや課題を理解し、看護を含む多様な分野での地域貢献の在り方を探究する基盤となっているのです。

暮らしの視点は地域にあります。両科目を通じて得られた経験と学びは、地域社会と協働して未来を切り拓く力として、学生の成長を力強く支えていくものと考えます。

」サムネイル2(画像小)_1655700691661.png)