はじめに

私が勤務する青森県立保健大学では、4学科(看護学科、理学療法学科、社会福祉学科、栄養学科)の共通必修科目として、「セーフティプロモーション」という科目の教育を行っています。この原稿では、聞きなれないセーフティプロモーションという科学と実践が、看護教育に携わる人たちにとっても、案外身近なことであり、大切な視点であることをお伝えしたいと思っています。

本題に入る前に、私がセーフティプロモーションに取り組む原点となった体験について、お話しさせてください。1つ目は、1995年の阪神・淡路大震災による犠牲者の検死活動を通じての気づきについてです。2つ目は、1998年に起こったアジア金融危機による大阪市内における自殺者急増を、監察医として経験したことです。

阪神・淡路大震災での検死活動で気づいたこと

1995年1月17日午前5時46分、阪神・淡路大震災が発生しました。行方不明者、震災関連死を含め、6,435名の方がお亡くなりになりました1)。私は、1月20日から3日間、神戸市灘区における死体検案活動に出動しました。具体的な業務の内容は、倒壊を免れた公共施設に安置されたご遺体を拝見し、死亡日時の推定、死因ならびに死因の種類の判定をし、死体検案書を作成することでした。一日に、50人以上のご遺体の死体検案を担当した日もありました。短い活動期間でしたが、活動を終えて京都の住まいに戻った私は、急性ストレス反応による離人症状に苦しめられました。犠牲者の大多数(約8割)は、最初の一撃で建物の構造物による胸部圧迫による窒息等で亡くなられていました。

その後、神戸大学を中心とする建築学、救急医学、法医学の専門家等により組織された「人的被害研究会」に参加させていただきました。そこでの研究によって、どのタイプの建物(例;瓦葺一軒家など)のどの階に住んでいるかで致死率が決まることがデータにより示されました1)。20万円あまり(当時)の費用をかけて耐震補強工事をしていれば、3,000人以上の人々の命が救われた可能性を推計する研究者もいました。被害の現実に触れた私は、日本には地震が起きても人命が失われないようにする視点(後述する傷害予防制御の視点)や社会的な取り組みが欠如している、と痛感しました。

1998年の自殺者急増を大阪府監察医として経験して考えたこと

1997年から翌98年にアジア金融危機に見舞われた日本では、1998年の自殺者が前年と比較して35%急増して31,755人(人口動態統計)となり、初めて3万人を超えました。当時私が大阪府監察医(非常勤)として勤務していた大阪市では、前年比67%増の876人が自殺で亡くなられました。自殺の動機や背景もそれ以前とは異なり、突然の解雇により住宅ローンが払えなくなったり、リストラで荒廃した職場でパワハラにあったり、過労自殺に追い込まれたり、といった経済・生活問題や勤務問題にかかわるケースが多くなっていることに気づきました。最悪の日は、私一人で1日に7人もの自殺で亡くなられた方の死体検案を行いました。解剖室に運ばれたご遺体を検案するのではなく、自宅、病院、警察署など現場を訪問し、ご遺体を拝見し死体検案書を作成するのです。多くの場合には、ご遺族にもお会いしました。

この時思ったのは、「自殺は個人だけの問題ではない。日本社会にできた大きな落とし穴にはまった人たちが自殺に追い込まれてしまったのではないか」ということでした。日本では、経済危機や不況などで失業者が増えると自殺者が増えるのが当たり前のように思われていましたが、国際的にみると、それは当たり前のことではありません。たとえば、スウェーデンでは、1990年代半ばに、失業者が2%程度から10%程度に急増しましたが、自殺率は増加しませんでした2)。というより、むしろ減少トレンドが続きました。このことも、自殺が個人の問題だけではなく、社会の問題であることを示していると思いました。

この2つの体験から感じたのは、災害、事故、暴力、自殺など命を脅かす脅威から人間を守るには社会的な取り組みが不可欠ということです。そんなことを考えていた時に、私は、事故による傷害、暴力、自殺を予防する安全・安心な社会づくり=セーフティプロモーション(safety promotion)と出会いました。

社会において、安全・安心が守られるとは?

ところで、安全・安心が守られるとは、どのようなことでしょうか? 安全と安心は同じことなのでしょうか?

安全は、客観的なデータにより裏付けられるものと言われています。たとえば、交通事故など各種の事故による傷害発生率や死亡率、自殺による死亡率などがそれにあたると思います。それに対して、安心は人々の主観的な思いとも言われています。すなわち、安全と安心はセットで語られることが多いものの、異なる性質を持つものです。安全と安心はどちらも守られていることが大切です。なぜなら、両方とも私たちの健康やwell-beingを大きく左右するからです。

ところが、安全と安心がすれ違ってしまうこともあります。安全は守られているが、安心が守られているとは言えない例としては、たとえば不審者による事件により命を落とすことがあるかもしれません。日本においてこのような事件の数は、他国と比較しても極めて少ないので、このことに関する安全は確保されていると言えないこともありません。しかし、人々がこのような事件に関する不安を拭えないのであれば、安心が確保されている、とは言えないことになります。

逆に、安全は守られていないのに安心していることもあるかもしれません。たとえば、前述した阪神・淡路大震災については、発災前には全く予期されておらず、地元の人々は地震に対する不安を感じていなかった、と言われています。また、自転車乗車中の事故による頭部外傷はたとえ死亡しなくても、重度の障害を残すことが少なくありません。それにもかかわらず、法律で努力義務とされたヘルメットを着用しない人が多数派である現状を見ると、脅かされた安全に対して不安を感じている人は少数派である、ということかもしれません。

安全と安心の両方を実現するには、個人の努力だけでは大きな限界があります。今後詳しく述べますが、さまざまな事故による傷害を予防するには、個人個人が気を付けるだけでは不十分です。事故による傷害が起きにくいような物理的・社会的な環境を地域や社会の努力で整える必要があります。また、暴力や自殺の予防については、誰一人取り残されることなく、誰もが自分の居場所や役割を持てると実感でき、社会的に包摂されるような地域や社会を創る必要があります。つまり、安全を守るために必要なこととして、効果に科学的根拠がある予防対策を取ることがあります。他方、安心を守るために必要なのは、地域や社会が今後も変わらずに持続可能であると感じられることがあります。セーフティプロモーションにおいては、安全と安心の両方を、科学的根拠に基づいて創造することを目指しています。

傷害(injury)は、私たちにとって、どれだけ大きくて深刻な問題か?

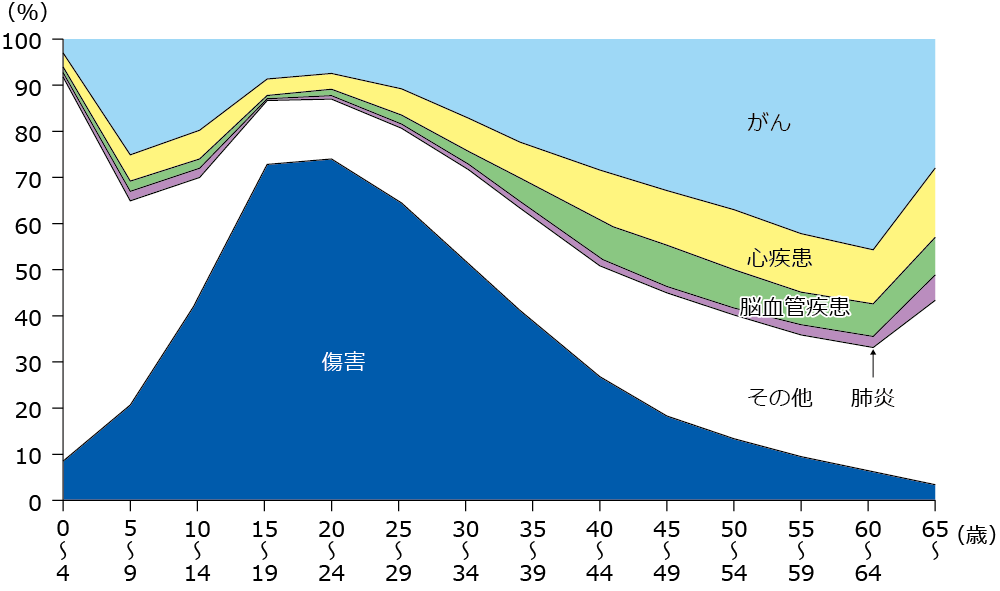

図1は、日本に住む日本人の死亡数の年齢別死因割合を示します。これをみると分かるのは、10代から30代位までの若年層では、傷害が一番大きな死亡割合を占めているということです。すなわち、この年代の人々の命を一番奪っているのは、事故、暴力、自殺などによる傷害死であることがわかります。

図2をご覧ください。右側の図はよく見かける、総死亡に占める主な死因の割合です。がんがダントツのトップであり、4人に1人以上の人ががんでなくなっていることがわかります。他方、傷害により亡くなる人は、5%程度です。ところが、左側の図をみると、傷害ががんとほぼ同じ割合ですが、トップであることがわかります。こちらは、損失生存可能年数(Years of Potential Life Lost: YPLL)という指標について、算出したものです。これは、一定の年齢を仮定し(ここでは便宜的に65歳未満としています)ある原因により20歳で死亡した場合、その人は45年を損失したと考えて、さまざまな死亡原因別にこの損失年数を総計し、比較する疫学指標です3)。

世界における傷害の現実とそのインパクトに目を向けてみましょう。WHOによれば、傷害は、毎年世界中で440万人の命を奪い、全死亡者の8%近くを占めており、5~29歳の若年層では、死因の上位5つのうち3つが傷害関連、すなわち交通事故による傷害、殺人、自殺であるとされています4)。また、死や傷害だけでなく、とくに子ども時代に何らかの形でトラウマにさらされることは、精神疾患や自殺、喫煙、アルコール、薬物乱用、心臓病、糖尿病、がんなどの慢性疾患、貧困、犯罪、暴力などの社会問題のリスクを高める可能性があります。こうした理由から、暴力の世代間連鎖を断ち切ることを含め、傷害や暴力を予防することは、身体的な傷害を避けるだけでなく、実質的な健康、社会的、経済的利益に貢献することになる4)、とされています。

これらのデータを見ることにより、傷害が、日本においても世界においても、とくに若年世代にとって、いかに大きな公衆衛生上の課題であるかがわかり、対策が必要であることもわかります。

保健医療政策としての安全・安心対策-2つの潮流、傷害予防制御とセーフティプロモーション

世界における保健医療政策としての傷害の予防や安全・安心な地域・社会づくりには、2つの潮流があります。1つ目が、米国を中心に発展した傷害予防制御(injury prevention and control)3) 5)であり、もう1つが、セーフティプロモーション6) です。それぞれについて、概説します。

傷害予防制御(injury prevention and control)とは?

Injury(傷害)とは、事故、自傷行為、暴力などの行為の医学的帰結としての死亡や障害と定義されます。もともと、事故(accident)という言葉には、「不慮の事故」という表現が示唆するように、不運だったとか、予期できなかったというニュアンスが含まれています。したがって、事故は「しかたがなかったこと」として受け止められ、予防の対象とは考えられないという考え方が含まれています。傷害予防制御では、事故(accident)という出来事そのものではなく、傷害(injury)を予防的制御の対象とします3)5)7)。

“意図的でない傷害”と“意図的な傷害”を同様の予防対象ととらえる

たとえば、交通事故を考えてみます。自動車乗車中に事故が起きて車が壊れても、シートベルトを着用していた乗員が死亡を免れたり、ケガの程度を軽減することができれば、傷害予防制御の立場からは良し、と考えます。地震に当てはめてみると、地震は予知できなくても、事前に地震が起きた際に、死者を出さないための対策を取れば良いのです。家屋が損壊しても、住民の命に別条がなければ良し、とする考え方です。一般的に「事故予防」と言う場合には、イベントとしての事故(accident)の予防なのか、事故による傷害の予防のいずれを指すのか、あるいは両方を指すのかが明確ではありませんでした。それに対して、傷害予防制御においては、イベントとしての事故ではなく、医学的帰結としての傷害の予防に焦点を当てる5)7)ことを明確にしています。

傷害予防制御においては、傷害は、意図的でない傷害(unintentional injury;すなわち事故による傷害)と、意図的な傷害(intentional injury;すなわち暴力、自傷や自殺)に大別されます。これにより、従来、異質なものとして、全く別の対策アプローチが取られてきた、事故、暴力、自殺の予防が、injuryという概念により同じスペクトラムの上で捉えられる予防対象となったのです。また、傷害予防制御においては、疾病予防の医学モデルとのアナロジー(ある事柄について、それに似た事柄を根拠に推論すること)により、傷害の1次(発生予防)、2次(治療)、3次(リハビリテーション)予防を目指す5)7)ことになります。

傷害疫学に基づき予防策をとる

それでは、傷害予防制御においては、具体的にどのようなプロセスで予防対策が取られるのでしょうか? まずは、さまざまな傷害の実態を把握し、それに基づいて予防策が取られる必要がありますね。そこで発達したのが傷害疫学です3) 7)。表1は、感染症制御の疫学的手法をモデルにして作成されたハドン・マトリックスを、自動車事故による傷害予防に適用した例です3)。感染症制御のモデルにおける、agent、宿主、媒介要因に相当する各要因を、傷害予防に適用し、それぞれの傷害のリスク因子がどの要因に相当するのかを整理します3)7)。ただし、感染症制御では媒介要因にあたるところは、物理的環境や社会文化的環境となります。そして、それらに対応する対策が、どのフェーズに作用するのかによって、3要因×3フェーズの9つのセルに分けて分析し、それに基づいた対策が取れることが示されています3)7)。

| 動因(自動車) agent |

人 host |

物理的環境 physical environment |

社会文化的環境 socio-cultural environment |

|

|---|---|---|---|---|

| 事故前 pre-event |

ブレーキ点検、車検など | ドライバー教育、歩行者教育など | 通路環境の整備 | 飲酒運転や速度超過に対する社会的認識 |

| 事故中 event |

割れないフロントガラスなど | エアバッグ、チャイルドシート | ガードレールの衝撃吸収性 | シートベルト着用に対する認識 |

| 事故後 post-event |

ガソリン引火防止装置など | 負傷者の一般的覚醒状態 (飲酒など) |

救急システム | 外傷センターやリハビリに対する社会的支援 |

[今井博之:第1章第1節 injury preventionとは?基本的な考え方. セーフティプロモーション,改訂第2版(日本セーフティプロモーション学会編),p.13,晃洋書房,2023より引用]

傷害予防制御は、1992年に設立された米国国立傷害予防制御センター(National Center for Injury Prevention and Control) が中心となって発信され、学問的に確立され5)、その後も発展を続けています。米国における保健医療従事者への教育においては、傷害予防制御が位置づけられているとのことです。

セーフティプロモーション(safety promotion)とは?

セーフティプロモーションとは、端的に言うと、事故による傷害、暴力、自殺などを予防する安全・安心な社会づくりを指します。もう少し踏み込んで説明するとしたら、住民が平穏に暮らせるようにするため、事故や暴力およびその結果としての傷害や死亡といった安全・安心を脅かす要因を、部門や職種の垣根を超えた協働により、科学的に評価可能な介入により予防しようとするプロセス、ということになります6)。抽象的でわかりにくいかもしれませんので、セーフティプロモーションの黎明期にスウェーデンの地方都市ファルショッピング市で行われた取り組みを通して、セーフティプロモーションの中身を理解していただきたいと思います。

ファルショッピング市における傷害予防のための取り組み

ファルショッピング市では、地域における事故による傷害予防のための取り組みが、1975年に始まりました。具体的な取り組みの8つのステップを表2に示します6)。

|

1.傷害の疫学的マッピング |

対象は老若男女を問わず、あらゆる環境と状況における事故による傷害予防が取り組まれました。

まずは、事故による傷害のため医療機関を受診した外来・入院患者情報を用いた傷害サーベイランスシステムが立ち上げられました。次に、それを用いた疫学的分析により、地域における傷害の見取り図が作られ、リスクの高いグループやリスクの高い環境が特定されました。すなわち、事故による傷害に関する地域診断が行われました。そして、保健医療従事者が主導しながら、職種や部門を超えた連携グループと作業グループが形成されました。これらの人々の協働により、事故による傷害予防の優先順位付けが行われ、予防介入プログラムが作成され、実施されました。そして、傷害サーベイランスシステムを用いて、傷害や死亡などのアウトカムについて、科学的に評価がなされました。それに基づいて、予防介入プログラムの見直しがなされました6)。このプロセスは、昨今、一般的となってきたPDCAサイクルに該当します。

ファルショッピング市の予防介入プログラム

予防介入プログラムの実施内容の柱は、①啓発とアドバイス、②教育、③スーパーヴィジョン、④物理環境の改善です6)。具体的にプログラムをかいつまんでいくつか紹介します。

たとえば、小児保健センターにおいて、各発達段階での事故による傷害について、チェックリストや安全器具の展示をすることで啓発がなされました。注意の喚起がリスク低減のための最初のステップであるとの認識に基づき、「傷害は不運や偶然の結果ではなく、プログラムの作成と実施により予防可能である」との啓発が、保護者に対してだけでなく、一般住民、保健医療従事者、行政関係者や政治家に対しても行われました。交通事故が頻発している交差点では、交通事故による傷害を減らすため、交差点の構造を変化させたり、信号機を設置したりという対策が取られたとのことです。

高齢者の住まいには保健師等が家庭訪問を行い、家庭内事故リスクとなる環境について査察を行い、改善が行われました。たとえば、一人暮らしの高齢者の家で、皿が高い位置に置かれていた場合には、低い位置に移動することにより転倒のリスクを下げることができることを高齢者に理解してもらい、皿の移動をしてもらい、転倒予防を図ったとのことです。

紙幅の都合で、ごく一部しか紹介できませんでしたが、ファルショッピング市では、セーフティプロモーションの取り組み開始後3年間に、事故による傷害発生が、全体では23%、家庭内事故、労働災害、交通事故で27~28%、それぞれ減少しました。他方、介入が行われなかった他の傷害では、0.8%しか減少しませんでした。また、対照地域とされた周辺の市町村では変化がみられなかったとのことです6)。

ファルショッピング市におけるセーフティプロモーションの取り組みで、とくに注意すべき点は次の点です。①事故による傷害を予防するため、保健医療セクターだけで取り組むのではなく、職種や部門を超えた協働と住民が参画する地域の基盤を作って取り組んだこと、②地域診断と予防介入プログラムの効果を判定するため傷害サーベイランスシステムを構築したこと、③地域診断に基づき優先順位付けを行った上で予防介入プログラムを作成して実施したこと、④PDCAサイクルを回したこと等です6)。

すべての人々に安全・安心(safety)を~ストックホルム宣言

多くの方がご存じと思いますが、WHOは1986年にオタワ憲章を採択し、新しい健康観に基づく世界戦略であるヘルスプロモーションの考え方を示しました。そこには、「すべての人々に健康を!(Health for All)」が謳われました。そして、ヘルスプロモーションとは「人々が自らの健康とその決定要因をコントロールし、改善することができるようにするプロセス」(2005年バンコク憲章で一部改定)とされ、老若男女、人種、民族、国家、貧富の差に関係なく、すべての人々が、一定レベル以上の健康な生活を送れることが、基本的人権として位置づけられました。世界の国々には、そのための努力が求められました。

これに呼応するかのように、1989年には、ストックホルムで開催された第1回世界事故・傷害予防学会で「すべての人々に安全・安心(Safety for all!)」を謳うストックホルム宣言が採択され、「すべての人々は健康と安全・安心に対して平等な権利を有する。そのためには、社会的格差に左右されない形で事故や傷害を減少させるセーフティプロモーションを進める必要がある」とされました5)。そして、セーフティプロモーションを地域で実践する拠点として、WHOコミュニティセーフティプロモーション協働センターが、カロリンスカ医科大学公衆衛生学部内に設立され、コミュニティ(地域)におけるセーフティプロモーションの取り組み支援の拠点として、活動を開始することになりました6)。

おわりに

私が所属する日本セーフティプロモーション学会では、「外傷は予防できる」という基本理念のもと、安全に安心して暮らせるまちづくりへの取り組みを進めています。研究や活動支援などを通して、安全・安心な社会の実現に寄与することを目的として活動していますが、そのためには幅広い分野の人たちの参画が必要です。もちろん、看護職のみなさまにおいても例外ではありません。本稿がみなさまにとって、セーフティプロモーションについて知り、興味関心を抱いていただく機会になればと願っております。

1)熊谷良雄,宮野道雄,糸井川栄一:阪神・淡路大震災での人的被害データとその分析.第1回構造物の破壊過程解明に基づく地震防災性向上に関するシンポジウム論文集,p.75-80,2000,〔https://www.jsce.or.jp/library/eq10/proc/02005/1-0075.pdf〕(最終確認:2024年9月25日)

2)Global Change Data Lab:スウェーデン.自殺率,1980年から2021年.Our World in Data,

〔https://ourworldindata.org/grapher/suicide-death-rates?tab=chart&country=~SWE〕(最終確認:2024年11月1日)

3)今井博之:第1章第1節 injury preventionとは?基本的な考え方.セーフティプロモーション,改訂第2版(日本セーフティプロモーション学会編),p.10-14, 晃洋書房,2023

4)World Health Organization : Injuries and Violence, Newsroom, Factsheets, 19 June 2024, 〔https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/injuries-and-violence〕 (最終確認:2024年9月25日)

5)Rivara FP,Grossman DC,Cummings P:Injury prevention.First of two parts.The New England Journal of Medicine 337(8):543-8,1997

6)反町吉秀.:第1章第2節 セーフティプロモーションとは?その歴史と基本的な考え方.セーフティプロモーション,改訂第2版(日本セーフティプロモーション学会編),p.19-30,晃洋書房,2023

7)Robertson LS:Injury epidemiology,Oxford University Press,1998

_1678352053026.png)