『看護学テキストNiCE病理学』(南江堂)の刊行を記念し、編集者の鈴木 貴先生(東北大学大学院医学系研究科病理診断学分野 教授)、菅野恵美先生(東北大学大学院医学系研究科看護技術開発学分野 教授)に、病理学を看護学生が学ぶ意義、そして本書に込めた考えや思いなどを語っていただきました。

※本インタビューは2025年7月に行ったものです。

(NurSHARE編集部)

まずは、看護学生が病理学を学ぶことの意義、そして先生方がお考えになる病理学の魅力についてお聞かせください。

「理」を知ることは、ルールを知ること

鈴木:病理学は、その名のとおり「病の理(ことわり)」を学ぶ学問です。人体にはたくさんの臓器・器官があり、病気の現れ方は、各器官によってさまざまです。同じ病気でも、人によって症状が違うこともあるでしょう。しかし、複雑に見える病気の背後には、必ず共通するルール=「理」があります。スポーツにルールがあるからこそ多様なプレーが理解できるように、病気の多様性も「理」に立ち返ることで読み解けるはずです。臨床現場で複雑な状況に直面したときにも、基本となる「理」を把握していれば、複雑さをひもとく糸口を見出すことができるでしょう。本書は病理学の「総論」に絞って解説することで、全11章を通して、そのルールを示したいと思って編集しました。

菅野:私は看護学専攻の教員で、主に看護技術論の講義を担当し、病理学を専門にしているわけではありません。今回、鈴木先生にお声がけいただき、編集者として本書に参画しましたが、看護実践の基盤として、病理学の学びは欠かせないと感じています。「病の理」に踏み込んで考える力が、エビデンスに基づいた観察や看護技術の提供につながるためです。学生には、病理学の視点が看護実践の着眼点を育てることを体験してほしいと思います。浮腫や炎症など、身近な所見も「病の理」に照らして見ると、どのような病態からその症状が顕在化しているのか、またどのようなケアを行うべきかを考えることができます。近年は分子標的治療薬など、特定の分子をターゲットとした治療も進展しており、広く浅い理解だけでは臨床における実践が難しい場面が増えてきました。以上のことから、私自身は病理学の正しい理解が看護の前提になるという実感があります。

鈴木:そうですね。病理学をはじめとした基礎医学は、どこか内向きで学問の世界に閉じこもったものというイメージを持たれがちで、敬遠する学生も多いかもしれません。しかし実際には、そのすぐ向こうに患者さんがいて、そこに医療や看護があり、さらにその先には患者が戻っていく社会につながっている。病理学は直接人を見る学問ではありませんが、意外なほど「人の営み」に近いことを感じていただけるとうれしいです。

ここまでのお話を踏まえ、本書の編集にあたって意識されたポイントをお聞かせください。

知識を広げ、学ぶ意欲を引き出したい

鈴木:本書に多く盛り込んだ「コラム」や各章の扉に掲載した「導入文」は、病理学と近接領域、そして社会との架け橋として機能していると思います。たとえば、私が執筆したⅥ章「代謝異常・栄養障害」に、菅野先生が執筆したコラム「インスリンボール」を掲載しています。このコラムのおかげで、代謝異常というオーソドックスな基礎医学の知識を踏まえながら、患者さんの姿を想像する助けとなり、見事に医療・看護とリンクすることができました。ほかにもⅩ章「老化と死」の導入文では、文学と医学が交差する書きぶりが魅力的で、知の入口として引き付けるものがあります。学生のうちに、多様な分野にアンテナを張っておくことの大切さを感じ取っていただけるのではないでしょうか。

また、本書は「総論」を主体とした、全11章からなるいわば「病気のルールブック」のような教科書ですが、それぞれの章では通常「各論」として扱われる個別の疾患に関する解説も適宜盛り込んでおり、この独自の構成も本書の特長の一つであると考えています。

菅野:病理学の専門知識に関する校閲は鈴木先生が担われ、私は主に看護学生の学びの視点から扱う内容の確認や、コラムのテーマ選定を担いました。病理学の教科書で看護教員が編集に参加しているものは多くないと思われ、この領域横断の柔軟さが本書の魅力であると考えています。

コラムでは、看護教員をはじめ、病理学以外の専門家に「看護の視点から」「トピックス」として執筆していただきました。病理学としての学びを損なわないよう考慮しながら、看護実践との関連を意識したコラムを豊富に掲載しています。Ⅸ章「腫瘍」のコラム「がん治療に伴う妊孕性温存」は、がんの発症から治療、治療後の生活まで看護師が連続的に患者さんにかかわる視点を示しています。病理学で得た知識が、患者さんへのケアや意思決定の支援へとつながっていくイメージが湧くと思います。

ほかにもⅠ章「細胞・組織の異常と再生・修復」では褥瘡、Ⅴ章「循環障害」では弾性ストッキングについて触れるなど、看護技術に直接かかわるテーマも多く掲載しています。どのコラムも、看護を学ぶ学生達が基礎医学である病理学を身近なものとして学ぶことができる内容です。

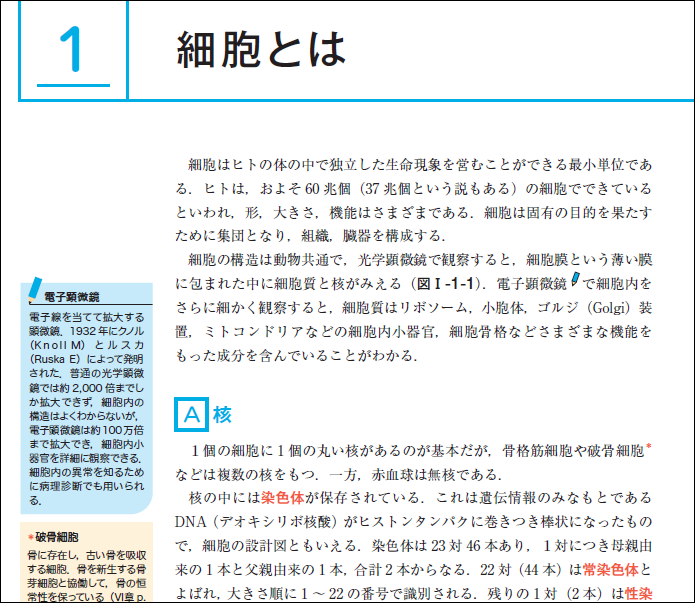

鈴木:導入文やコラムのほかにも、本書では側注を多く設け、さまざまな学習到達度の学生に対応できるようにしました。重要な用語や概念を、すぐ横の側注で確認できるので、初学者は足場を固めつつ、既習者は復習や確認に使っていただけます。通読にこだわらず、興味をもったパートだけを読んでも、病理学のエッセンスがつかめるように工夫しています。まずは気になったページを開いて、導入文や側注、コラムなどを行き来しながら理解を深めていただければと思います。

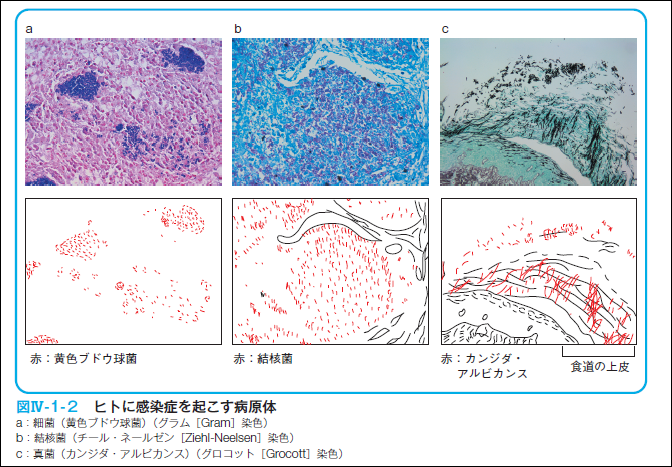

菅野:豊富な組織写真や病理画像、それらの補助イラストも、初学者には理解しやすいポイントです。イラストは単にビジュアルなだけでなく、画像の「意味」を読み取れるような工夫がなされています。たとえばⅣ章「感染症」の細菌・結核菌・真菌のイラストは、線画を主体に配色を最小限とし、シンプルながらも見るべきポイントに自然と視線が集まるよう工夫されており、微生物や細胞の生息の違いなどが直感的に捉えやすくなっています。病気という現象は、顕微鏡を通して実際にみえるものであるという感動を、少しでも味わっていただきたいです。

最後に、病理学を学ぶ看護学生や、講義を担う教員の皆さまに向けて、メッセージをお願いします。

菅野:病理学の講義のときだけでなく、臨地実習中や就職後にも、傍に置いて何度も開いていただける教科書だと感じています。実習指導をしていると、学生が浮腫のある患者さんを担当することがしばしばあります。浮腫は複雑な病態ですが、病理学の視点に立ち戻れば、病態の理解から観察のポイント等の筋道がみえてきます。なぜそのケアが必要なのか、そのケアはどのような患者さんに適しているのかといった点を整理し、根拠をもって理解できるようになるために活用していただけるとうれしいです。

また、各種コラムを中心に基礎看護学・成人看護学・老年看護学など各領域とも関連性の深い解説が豊富です。教員の皆さまには、病理学の理解が看護技術や臨床判断にどう結び付くかを具体的に示せる“つなぎ”の一冊として、ぜひ授業設計にお役立ていただけると幸いです。

鈴木:本書は病気のルールブックですが、読み方にルールはありません。まずは自身の興味に従ってページを開き、“知る喜び”を感じながら、段階的に知識を積み重ねていってください。

授業を担う先生方には、必ずしも病理学がご専門である必要はないとお伝えしたいです。異なるバックグラウンドをもつ教員が、それぞれの視点からアレンジして授業に取り入れていただくことで、病理学のおもしろさが学生にまっすぐ伝わるはずです。本書の魅力は、教員の皆さまの多様性に応えうる、幅広い領域や視点を包み込んでいるところにあると考えています。専門の違いをむしろ強みとして、皆さまが自分の言葉で病理学のおもしろさを学生に伝えていただければと思います。

今回は初版、本書の出発点です。学生・教員の皆さまの声を取り入れ、内容をさらに深めながら、版を重ねていきたいと考えています。

(おわり)

鈴木 貴(すずき・たかし)

東北大学大学院医学研究科病理診断学分野 教授

1994年に東北大学大学院医学系研究科博士課程を修了。2年間の留学(米国サウスウェスタンメディカルセンター)後、東北大学大学院医学系研究科病理診断学分野助教として病理学の研究・診断に携わる。2006年より東北大学大学院医学系研究科病理検査学分野教授、さらに2022年より現職及び東北大学病院病理部部長を務める。保健学科及び医学科の病理学を担当し、学生に病理学を伝える喜びや奥深さを日々感じている。専門は乳がんを中心とした内分泌病理。

菅野恵美(かんの・えみ)

東北大学大学院医学系研究科看護技術開発学分野 教授

山形大学医学部看護学科卒業後、同大学大学院医学系研究科看護学専攻に進学し、「褥瘡の組織学的研究」に取り組み、修士課程修了。その後、東北大学病院(脳神経外科・神経内科病棟)に看護師として勤務した後、東北大学医学部保健学科の助手として基礎看護学の教育に携わり始める。臨床で看護師として勤務する中で「感染を含めた創傷と微生物の関係性」に興味を抱き、2007年に東北大学大学院医学系研究科博士課程に進学し、「緑膿菌 (PAO1株) 接種による創傷治癒の促進」のテーマで博士(医学)の学位を取得。研究では、病理組織の観察を日常的に行っており、示唆に富んだ顕微鏡像に癒される日々を過ごしている。日本看護科学学会代議員、日本褥瘡学会評議員、日本創傷治癒学会評議員。若手教員、大学院生と共に、臨床の課題解決に向けた基礎研究を展開し、研究で得られたエビデンスを社会実装につなげることを日々心掛けている。

_1758845579318.png)